①.静寂の部室

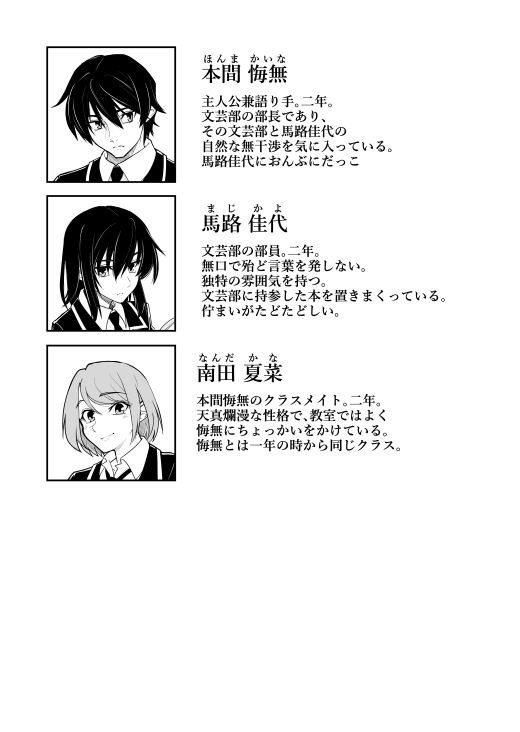

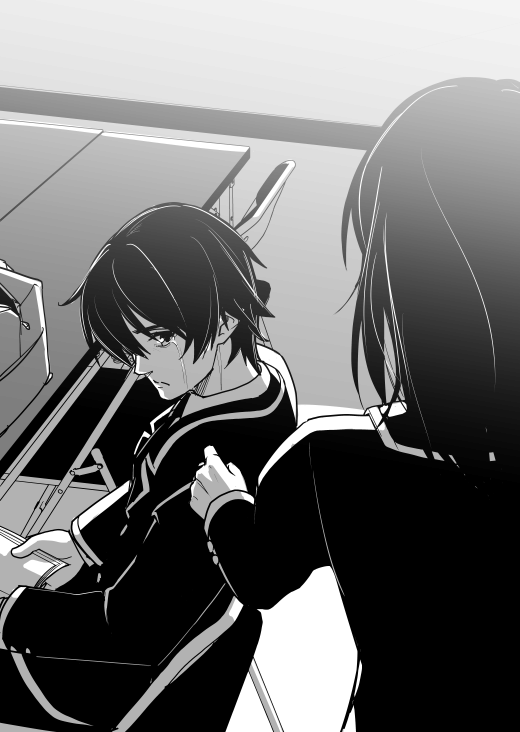

廊下を歩く。目の前にあるのは

僕は教室の扉の上にある『文芸部』という文字の刻まれたプレートを確認し、その静寂を極力破らないようにカラカラと控えめに教室の扉が開ける。

大きめの本棚と寂しく合わせられた二つの長机、その周囲の椅子。それ以外はほとんど何もないこの教室で、一人の少女が本を読んでいる。

彼女は僕と同じ文芸部の部員で同じ二年の、名前はたしか、

彼女は目だけで僕の方を覗うと、すぐさま手元の読んでいた本に目を落とす。僕も黙って彼女と反対側、一番遠い位置にある椅子に座り、鞄から本を取り出す。

別に僕と彼女は仲が悪いわけではない。僕と、おそらく彼女にとっても、これが普通なのだと思う。人に話しかけられるのがあまり得意ではない僕にとっては、この自然な無干渉が心地良くもあった。心なしか家で読むよりも読書も捗る。

彼女のことはよく知らないが、ただ彼女を含めたこの教室の持つ雰囲気が、僕はとても好きだった。

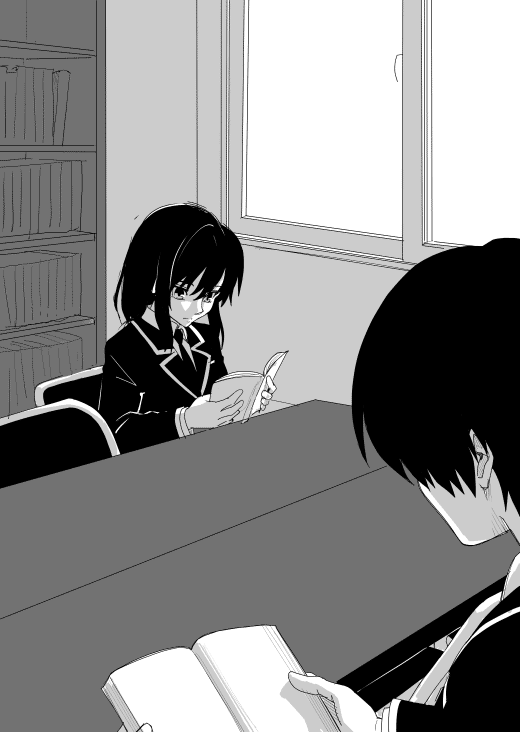

今日は朝の陽気が心地よかったので、つい理由もなく普段より一時間も前に学校に来てしまっていた。教室には既に数名のクラスメイトが居る。僕は特にすることもないので読みかけの本の続きでも読むことにした。

「あっ本間くんはやいね~」

僕の名を呼ぶ声がする。おそらく後ろの席の

僕の全エネルギーを込めて出したはずの放っておいてくれオーラは、彼女には通用しなかったのか、彼女は続ける。

「何読んでんの?」

「本だけど」

すると彼女は僕の手からひょいと本を引き抜き、パラパラとめくりだした。

「ッ…おい!」

僕は本を取り返そうと手を伸ばすが、南田はそれをさっと避ける。

「何コレ~女の子の絵がかいてる!」

「……」

勘弁してくれ。

僕はどうにか彼女から奪い返したライトノベルの本を鞄にしまうと、そそくさと逃げるように教室を出た。いつの間にか時間が立っていたのか、教室の

水飲み場へ行き恥ずかしさで

とは言え、今教室に戻るのは少し気が引ける。顔にはねた水を袖で拭き取り携帯電話の時計を確認する。まだホームルームまで四○分ほどあるようだ。僕は時間を潰すため適当に校内を歩くことにした。

しばらく歩いているとチラリ、と、聞き慣れた音がする。時間帯からか雰囲気が違い一瞬気付かなかったが、文芸部の前に来ていたらしい。

少し入ろうかどうか迷ったが、意を決して扉に手をかける。カラカラと静かに戸を引く。どうやら鍵はかかっていないらしい、中から音が聞こえたのだから当たり前だが。

馬路佳代は当たり前のように本を読んでいた。彼女は視線をこちらへ移すと、少し驚いたような目をしてすぐ視線を手元の本に戻す。

違和感を感じながらも僕は部室の中へ入り、いつも通り彼女の位置から一番遠い椅子を引き、腰掛ける。

彼女はふと立ち上がり読み終えた本を本棚に入れる。

馬路佳代はいつも家から持ってきた本を読み終えると紙のカバーの付いたまま部室の本棚へ入れる。カバーのままなのでどれがどれだか非常にわかりづらい。彼女はその際、カバーの背に蛍光ペンか何かですっとラインを入れる。おそらく本を識別するためのものだろうが、僕にはそれが何を意味するところなのかよくわかっていない。

以前は僕も自分の本を持ち込んでいたが、本というのはどうにも選ぶのが難しい。書店に行ってもどれが僕の読みたい本なのかわからない。その点、彼女の持ってくる本は安定して面白いというか、僕好みだった。

僕が普段読んでいるのは彼女の持ち込んだ本だ。部室の本棚にある本は自由に借りて行っていい、そういうルールになっていたはずだ。少なくとも去年まではそうだった。そして現在、部長である僕が変えると言っていないのでたぶん今年もそうなのだろう。

しばらくして僕も思い出したように本を取り出して開いてみる。が、中々内容が頭に入ってこない。普段、放課後の部室では感じない不自然さを感じていた。

当たり前だ。いつも僕は朝ここで本を読んでいない。僕がここにいることは自然ではない。

入っても良かったのだろうか、そう思った。おそらく、彼女もまた普段と違うことに言いようのない居心地の悪さを感じただろう。

「……すまん」

僕は小声でそう言って立ち上がり、文芸部の部室を後にした。

教室に戻ると僕の後ろの座席で南田夏菜がこっちを見て笑っている。僕は小さくため息を吐き、自分の座席に座り、鞄を机の横のフックに掛ける。

「悪かったって~機嫌直してよ」

彼女は悪びれた様子もなく言う。僕はだんまりを決め込むことにした。

「悪かったって~」

後ろからペンの後ろ側かなんかでつんつんと背中を突かれるているような感じがする。謝る態度じゃないしくすぐったいし恥ずかしいのでやめて欲しい。

あまりにしつこいので顔だけ半分振り返って抗議の視線を送ると、彼女ははっと思いついたように口にした。

「そうだ、今度なんか貸してよ」

貸してよ、というのは本のことだろうか。あれは僕のじゃないし、よくこの流れでそんなことが言えるなと思った。

「……あれは部活のだから」

言ってすぐにしまったと思った。

「えっ部活?」

別に秘密にしたいわけでもないが、男女二人で放課後本を読んでいるなどとこいつに知れるとちょっと不味い。またからかわれる、そう思った。そしてこいつの声はでかい。仮にそんな話が流れれば馬路佳代も良い思いはしないだろう。それに僕自身、あの空間が気に入っている。そのことについてこいつにあまり踏み込まれたくない。

「いや……」

どうごまかそうか悩んでいると、教室前方の扉からクラス担任の教師が入ってきた。とりあえずこの場は流すことが出来たが、後でこの後ろの席の奴に話をぶり返されるのではないかと気が気でなかった。

部活のことについてなにか聞かれるのではないかという心配は僕の

帰りのホームルームが終わり、生徒たちがおもいおもいの場所へ足を運んでいく。

さて、どうしたものか。

いつもなら何も考えず普段通りに文芸部に向かうところだが、今朝のこともあり、今日はどうにも気が進まなかった。

鞄に道具を仕舞いながら少し悩んだ末、帰ることにした。

家でもどこでも本は読める。教室ではもう読まないが。

鞄に物を詰め終えて教室を出ると、馬路佳代が廊下を歩いていた。

今日は部活を休むと伝えようかと少し迷ったが、やめておくことにした。どうせ部室で話すことなどないし、部活サボる時のほうが多く喋るとかちょっと笑える。

すれ違いざま、一瞬目が合う。互いに歩調を崩すこと無く、

やっぱ部活行こうかなと一瞬思ったが、今更

②.静寂の休日

今日は土曜日なので学校は休みだ。

午前中は部室から

ちらと自室の窓から外を見る。昨日と変わらず良い陽気だ。書店に本でも買いに行くことにした。

飯を食って着替えると財布やら携帯やらを持って外にでる。家の車庫をあけ、中にとめてあった自転車を引っ張りだした。

結構大きな書店が割と近くにある。といっても普段は馬路佳代が部室に置いていく本で事足りるので、行く機会は少ない。行くのは大型連休とか、本当に欲しい本があるときとか、そんなものだ。あぁ、あと漫画とかもたまに買う。

十五分ほど自転車をこぎ、書店の

馬路佳代におんぶにだっこだな。などと考えると、ちょっと恥ずかしくなってきた。

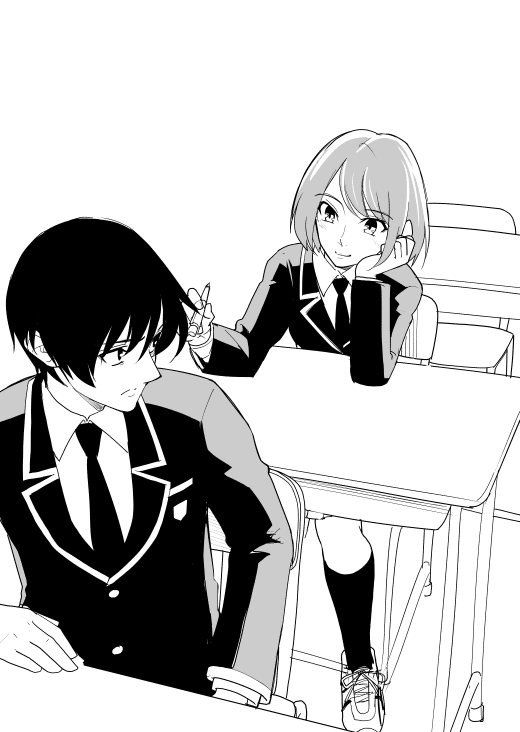

そんなことを考えていたからだろうか、視界の

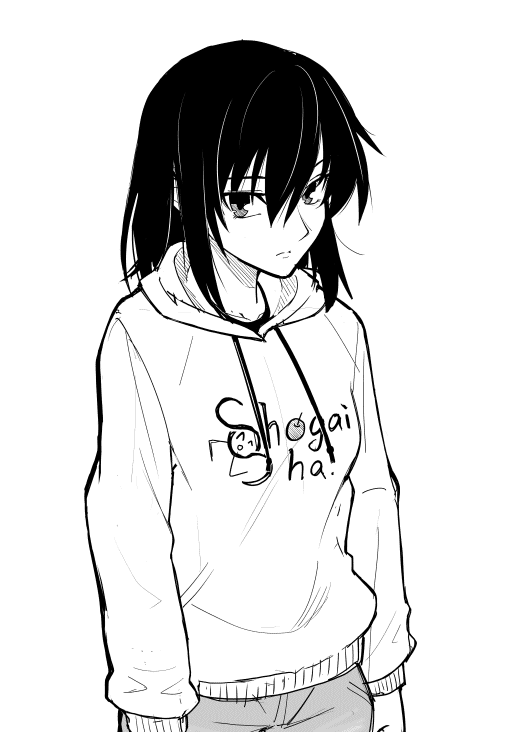

整った目鼻立ちを隠すように鼻の辺りまで伸びた不揃いな前髪。妙に落ち着いた雰囲気のくせにたどたどしい佇まい。馬路佳代だった。一見目立たないようで知っていると結構目立つな。

彼女の視線が僕に向いた。

というか馬路佳代の私服始めて見た。青白いジーンズにフードの付いた黄色いトレーナー。それだけ。ファッションに

そういえば、彼女はどうやって本を選ぶのだろうか、買う様子を少し参考にしよう。そう思って彼女の所作を眺める。

眺めて、違和感を感じ、ようやく彼女の視線が僕の方に向かったままだと気付いた。というか、僕の方が気持ち悪いくらい彼女をずっと観察していることに気づいた。

平静を装うようにすっと顔を本棚へ向け、適当に本を手に取る。先ほどの彼女の表情からは感情が読み取れなかったが、変に思われたかもしれない。恥ずかしい。僕の頬が上気している気がする。

できるだけ見ないようにしていたので良くはわからないが、彼女は本棚へ向き直ると数分もしないうちにさっと三冊ほど本を手に取り、会計の方へ向かっていったようだ。買う本は最初から決めていたらしい。

結局僕はどう本を選べばいいかわからなかったので、

家に帰って買った小説を読んでみると、やはり自分には合わない気がした。

小説を半分ほど読んだ辺りで読み続けるのが辛くなり、

「つまらなくは、ないんだけどな。」

つまらなくはない。話的に割と面白い部類だとは思う。ただ、僕の求めているものとは、違う。

今度馬路佳代にどうやって本を選んでいるのか訊いてみようかなどとと一瞬思ったが、自分と馬路佳代が話している様子が想像出来ないので、一人で勝手に断念する。

いやしかし、私服の馬路佳代、変だったな。なんというか、違和感ありまくりだった。普段から(といっても部室以外であまり多く見かけないが)、微妙にぎこちないような雰囲気を出しているのだが、今日のはなお新鮮で面白かった。

ふと、自分が女子を想像してにやけていることに気がついて、軽く自己嫌悪に陥った。首を振って気をとりなおす。授業の予習でもしよう。

しばらく勉強をしていると、リビングの方から母の声がする。

「

悔無とは、僕の名前だ。悔いの残らないように生きろ、ということらしい。わかったと適当な返事をしてワークブックを閉じる。

家族で食事をとっていると、姉に何にやけてるのと聞かれる。顔から変な汗が出てきて、死にたくなった。

食事を終え、風呂からあがり、軽くネットやテレビゲームをして、床に就く。

本屋へ行って、僕的に微妙な小説を読んで、自己嫌悪になって、死にたく(自分への建前)なって。そんな割と普通の一日だったが、結構楽しかったことに気づく。何でかな、なんて考えると眠れなくなりそうなのでやめた。

携帯のアラームが鳴って目が覚める。

顔を洗ったり朝食をとったりしながら、今日の予定を立てる。

午前中に昨日買った小説の一冊目を読み終えて、午後をまるまる使って二冊目を読み終える、といったところか。完璧な計画だ。人から見ればそんな適当なと思うかもしれないが、僕はこの小説をさっさと片付けてしまいたかった。

本を読んでいると携帯が鳴る。知らない番号から着信が来ていた。どうせ間違い電話だろう。出る必要はないだろうな、と思ったが、あまりにも長くなってるもんだからとりあえずでた。

「……もしもし」

「本間くん?今日予定空いてる?」

この声は多分、南田夏菜だ。別に休日の予定とか聞かれる筋合いはない。というか携帯の番号教えてたかな。あぁ。一年の時、何かの委員で一緒になって教えてた気がする。僕の方は委員の役割が終了した時点で、もう使わないだろうしこんなの残してても気持ち悪いよなぁ、などと思って削除した覚えがある。

「もしもーし」

「……空いてない」

今日の予定はさっき埋まってしまった。我ながら捻くれている気もするが、今日は本を読むのだ。開いてないものは開いてない。

「そっかー。私もなんか本とか読んでみよっかな~って思って、一緒にいいの選んでもらおうと思ってたんだケド」

自分の読みたい本もよくわからない僕が人の本を選べるわけがないと、適当な理由をこねくり回す。が、なにより、僕と彼女は、休日に一緒に遊びに行く、そんな間柄にはない気がした。

いや、他の人が人とどんな関係を築いているのかよく知らない僕に、休日に人と一緒に出かけるというのがどんなものなのかよくわからないが。

ふと、高校に入ってから学校以外で人と遊ぶ、ということがなくなっていたことに気づく。

「じゃ、また今度ね」

何を言えばいいのかわからない。

しばらく無言が続くが、僕に返事をする意志がないのがわかったのか、通話が切れる。

一度機会を逃してしまったものは、時間が経てば経つほど、取り戻すのが難しくなっていく。そんな当たり前のようなことを考えながら、携帯をしまった。

小説の続きを読むが、内容が全く頭に入ってこなかった。

③.喧噪の部室

翌日。週明けの月曜。快晴。

自転車で学校に向かう。

いつもなら心地良く感じるはずの朝の日差しも、

気分の浮かない理由、というか、きっかけはおそらく昨日の電話だ。適当な理由を脳内でこじつけて南田夏菜からの外出の誘いを断った。端的に言えばそれだけのこと。それだけのことだが、自分の臆病さというか甘えを自覚するには充分だった。

断ってしまって南田に悪かったかもしれない。だが、それ以上にこんな僕が彼女と一緒に過ごして楽しくない思いをさせてしまうのは忍びない、南田にとってもこれでよかったのだ。そんなことを思っている。そんなこじつけに納得してしまっている。

逃げだ。仮に僕が何も楽しい時間を提供できなくても、そんなのは誘った彼女が悪いのだから、僕の気にする必要のないことだ。僕はただ幻滅されることを恐れている、変わってしまうことを怖がっているだけに過ぎない。

もしかすると、僕が文芸部を、交流のない静かな空間を気に入っている感覚も、現実逃避が生み出した錯覚なのかもしれない。そう思うと少し胸が痛くなった。

自転車を駐輪場に止め、チェーンロックをかける。制服のズボンから携帯を取り出して時刻を確認する。朝のホームルームが始まる十五分前といったところ。いつもより少し遅いが、別に問題はない。

はぁ、と、一つため息をつき、昇降口で上靴に履き替える。よっすとクラスメイトに声をかけられ、手だけで挨拶に答える。

そんなに多くはないが、休み時間に少し喋る程度の間柄の人間はいる。そういえば連絡先しらないなと思った。別に使う機会もないし、どうでもいいことだ。

教室に入り、自分の席につくと、それまで隣の女子と会話していた南田夏菜に後ろから声をかけられる。

「どったの」

「……別に」

全くどうしたんだろうな。どうもしていない。昨日の電話だって、別に僕と彼女のそれまでの関係通り、普通のことだ。その普通のことに疑問を抱いて勝手に落ち込んでいる。我ながらめんどくさい奴だ。

「ちょっと感じ悪くない?」

佐藤だったか田中だったかMob山だったかそんな感じの名前の女子が小声で南田に話しかけている。僕のことだろうか。僕のことだろうな。

「そんなことないよ、かわいいし」

……僕のことじゃないな。その誰かはかわいいらしい。

「ね~♪」

完全に前を向いている僕に後ろからペンでつんつんしながら同意を求めてくる。なんて答えていいのかわからないので振り返らないまま首を傾げた。恥ずかし紛れにこめかみのアタリをぽりぽりと掻く。

「ほら、結構かわいいでしょ」

南田は隣の女子とクスクスと笑っている。

なんかよくわからないが消えたかった。

まぁ。ありがとうよ。と、心のなかで礼を言う。おかげで気分は大分楽になった。

午前の授業が終わり、昼休みに入る。

購買で惣菜パンを買い教室に戻ると、僕の席が女子に占領されていたので、廊下を歩きながらどっかゆっくり飯を食える所がないか思案する。

部室は多分鍵がかかっている。鍵を取りに行くのも面倒臭い。屋上も多分鍵がかかっている。仮に入れたとしてもどうせ誰かが使っていて僕が入って行くと絶対変な空気になる。中庭にでも行ってみるか。ベンチ開いてるかな。

校舎の窓から中庭を覗いてみると、案の定ベンチは埋まっていた。

あと思いつく所は体育館とグラウンドの間の階段とかそのくらいだ。とりあえず行ってみることにする。

昇降口で靴を履き替え校舎裏へ回る。校舎の壁に沿って歩いていると特別棟の階一階、おそらく文芸部が使っている部室に、人影が見えた。後ろ姿なので確信は持てないが、あの雰囲気は多分、馬路佳代だ。おそらく本を読んでいる。

あいついつも部室にいるな。もしかして授業中もいるんじゃないか、などとどうでもいいことを考えながら歩く。途中特別棟からグラウンド側へ出られる非常口を見つけた。三段ほどの階段があって座るにはちょうどいい。ここで食べることにした。

というかここならわざわざ外靴に履き替えなくても中から来れるな。次に席を

一瞬、どうせ馬路佳代が部室の鍵を開けてるんだから部室に行けばいいのではないか、とも思ったが、馬路佳代が本を読んでる部屋で飯を食うのはちょっとないなと首を傾げる。

飯を食べ終わって教室に戻ると、まだ女子が僕の席を占領し続けていた。

ふと、何故馬路佳代はいつも部室にいるのだろうという疑問が浮かんだが、あまり女子のことばかり考えるのもアレな気がしたので気にしないことにした。

放課後。教科書類を鞄に詰め、部室に向かい、ドアに手をかける。開かない。いつもなら馬路佳代は僕より先に部室に居る。

そういえば今日は月曜だ。月曜に限り馬路佳代はいつも二十分ほど遅くくる。おそらく掃除当番なのだろう。

この学校は各部活の部室の鍵が二つずつある。一つは部長に渡されていて、一つは職員室にある。

僕は文芸部の部長なのだが、鍵は持っていない。四月の頭らへんはいつも僕が来る前に馬路佳代は部室の前で棒立ちで待っていた。なんかいつも待たせるのは心苦しかったので、鍵は馬路佳代に預けた。

二十分程度なら別に適当に携帯でもいじりながら待ってても良かったが、あまりにあからさまに待ってるのがわかっても馬路佳代にアレなので、職員室に鍵を取りに行った。そういや毎日部室の前であからさまに待ってた馬路佳代の神経は結構図太いな。いや、僕が[虚弱きょじゃく]すぎるのか。

職員室に入るのは結構息が詰まる。僕は割と真面目な生徒なので何のアレもないはずだが、それでもこのピリピリした感じは慣れない。

部室の鍵を開け、中に入る。扉を閉じていつもの右側一番手前のパイプ椅子に座る。反対側の奥がいつも馬路佳代の座っている席だ。

鞄から読み終えた本を出し、文芸部の本棚へ戻す。新たな本を取り出して読んだことのないものであることを確認して、席に戻る。カバーが付いたままなのでこの作業にたまに手間取る。

数頁ほど読んだ辺りで、部室の扉からガチャガチャと音がする。僕は扉の方へ顔を向ける。

二秒ほど無音になり、カチャと、鍵の閉まる音がする。カタカタと鍵の締まった扉を開けようとする音が聞こえる。またも二秒ほど無音になり、カチャと、鍵の開く音がする。僕はニヤけそうになるのをどうにか抑え、本の方に顔を戻す。カラカラと、控えめに扉が開く。

できるだけ気付かれにくいように横目で扉の方を確認すると、馬路佳代が顔を赤くして俯いていた。

そんな馬路佳代は、初めて見た。僕は本に目を移しできるだけ見ないようにした。

馬路佳代はいつもの席につくと、はあ、と聞こえるか聞こえないかの小さなため息を吐いた。やっぱり普通に待っておけばよかったかなと少し後悔した。

しばらく本を読んでいると、部室の扉からコンコンとノックする音が聞こえる。来客とは珍しい。というか面倒臭い。

馬路佳代は扉の方を見た後、僕の方を見る。まぁそうだろう、僕が出よう。こういうのは部長である僕の役目かもしれない。それにというか、普段の馬路佳代はあまり知らないのでこれは僕の

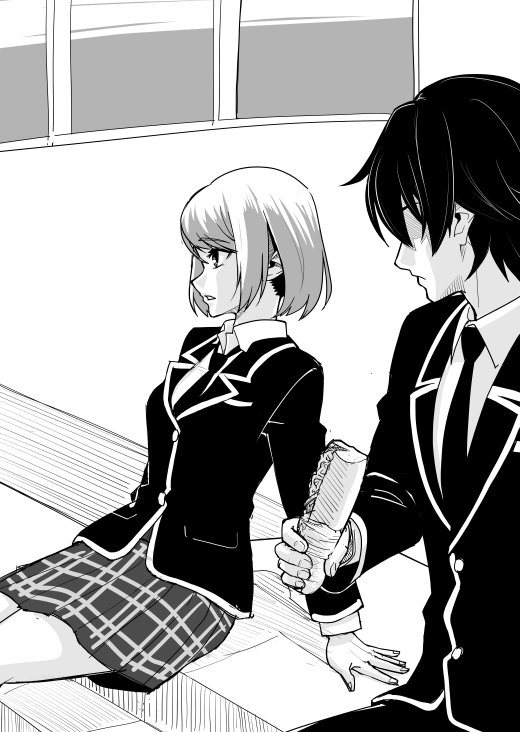

「部活の見学に来ました~」

南田夏菜だった。

「本間くんじゃん!」

少し白々しく感じたが、もしかしたら僕の自意識過剰かもしれない。

正直僕はあまり彼女を歓迎する気にはなれなかった。静寂が壊される、そう思った。しかし、ふと今朝考えていたことを思い出す。僕がこの部活の空気を気に入っている理由。現実逃避の生み出した錯覚。

馬路佳代の方はどうだろうか。僕は馬路佳代もこの空間を気に入っているものだと思い込んでいた。去年の秋頃だったろうか。当時の三年が受験時期で部活を引退し、それ以来文芸部は僕と馬路佳代の二人だけだ。この部活で得るものがないなら既に辞めているだろう。

だが、馬路佳代の望んでいるものは、本当に今の文芸部なのだろうか。もしかしたら彼女は本を読んで感じたことを語り合い共有できる仲間がほしいのかもしれない。あるいは、別の目的があるのかもしれない。どちらにせよ、僕個人が部の変容を拒むことは身勝手なことだ。

何にしたって、僕に彼女を止める権利はない。僕達が望もうが望むまいが、入部希望者は入部届を出す。

ちらと馬路佳代の方を確認する。ずっと本に目をやったまま知らぬ存ぜぬといった感じだ。

「……適当にどうぞ」

そう招き入れると僕はさっきまで座っていた椅子に腰掛け、本の続きを読む。これ客人をもてなす態度じゃねえな。適当なのは僕の方だった。

南田夏菜はへぇ~とかふ~んとか言いながら本棚を見たりちょろちょろしている。本に集中できない。

ひとしきり辺りを見回すと、南田夏菜は僕の向かいのパイプ椅子に腰掛ける、少し間が空き、驚いた様子で僕と馬路佳代を交互に見る。

「

そう見えるのだろうか。たしかに、僕と馬路佳代は少し似ている気がしないでもない。尤も、僕は自分が周囲にどう写っているのか理解していないので、よくわからないが。

「……いや」

正直放っておきたい感じなのだが、誤解されても馬路佳代が困るだろうと思ったので、一応否定しておいた。我ながら一応すぎる。

僕には姉が居るが、どっちかというと南田夏菜のほうが僕の姉に近い。

南田夏菜は横に向き直ると、自己紹介を始める。

「アタシ南田夏菜、夏菜でいいよ。キミは?」

「馬路佳代……」

馬路佳代の声を久しぶりに聞いた気がする。超低い。多分地声が低いわけではない。かなり

南田夏菜は顎に手を当て、ふーんだかはーんだかほーんだかと納得したような声を漏らす。ようやく理解したか。おまえは鬱陶しいんだよ。集中できない。早く帰ってくれ。僕はそんなことを考えていた。

南田夏菜は

「二人は付き合ってんの?」

天使が通りすぎた。多分三人くらい。

「……いや」

正直放っておきたい感じなのだが、誤解されても馬路佳代が困るだろうと思ったので、一応否定しておいた。

確かに、放課後男女二人でこんな密室にいると変な風に思われるかもしれない。そしてそんなことを意識したら、自然でいられる気がしない。部室の空気が変わっていってしまう。そんな気がして、少し怖くなった。

しばらく本を読んでいると南田夏菜は退屈したのか、僕に話しかけてくる。

「そいやさ、ここって何する部活なの」

ぎくりとした。馬路佳代の方を窺ってみると彼女も視線を本から離し、窓の方に逸らしている。

本来ここ文芸部は小説や論評など執筆活動を行う部活だが、僕と馬路佳代は去年の文化祭が終了し三年が引退してからこの半年間、本を読む以外のことは一切何もしていない。が、特に問題という問題はない。この部活は成果が出なくても良いのだ。経費が

毎月の中頃に部長会議というものがあって僕も出ているが、毎回、文芸部の予算は○円で通している。四月の会議でも五月分の予算は○円にした。本は馬路佳代が持ってくるので、本だけ読んでいる分にはお金はかからない。学校側から支給されているのは部室とその備品だけだ。そして、この特別棟にはまだ何個か空きの部室がある。新規の部活が乱立したりしなければ、何もしなくてもこの部活が矢面に立つことはとりあえずはないだろう。人数が少なすぎて廃部になるかもしれないが。

マジで馬路佳代におんぶにだっこだな。彼女の私財だけが文芸部のために消費されている。

過去にも、冬頃だろうか。同じようなことを考えて申し訳ない気持ちになり、彼女に部の経費を申請して本を買わないかと申し出たことがある。その時は「いらない……」と、一蹴された。

話がそれた。そういえば部活の内容の話だったな。

本棚の上にある大きめの箱を下ろす。去年の文化祭で発行した

「へぇ~」

南田夏菜は物珍しそうに去年の部誌をピラピラとめくる。

数分ほどして違和感を感じる。馬路佳代のチラリと本のページを

気づけば馬路佳代の顔が

南田夏菜から部誌をひょいと取り上げ。箱に戻す。

「ちょっと~まだ読んでるんだけど」

「……いや、恥ずかしいから」

なにやらブーブー聞こえるが無視して仕舞う。

ちょっと僕も馬路佳代が書いたものを読みたくなってしまっていた。

「今はなんか書いたりしてないの」

僕は、どうする、といったように馬路佳代に視線を投げかける。僕の言葉のない問いかけが通じたのかわからないが、馬路佳代は注視していなければわからないほど小さく、首を横に振った、多分。

「……文化祭までは別にいいんじゃないか」

「ふ~ん」

南田夏菜はつまらなそうに

気づけばもうそろそろ下校時刻になっていた。本をしまう。普段なら部活中に百頁ほど読み進められるが、今日読めたのは十数ページだけだった。

……まぁ、普段の静かな部室もいいが、たまにならこういう変なのも悪くない。気づけば朝方考えていた妙な思考も吹き飛んでいた。

忘れずに職員室に鍵を返しに行く。

家に去年の部誌残ってたかな、なんてことを考えながら帰った。

④.静寂の世界

家で机の引き出しを漁り、目的のものを取り出した。去年の文化祭の部誌だ。

少しワクワクしながら、目次を眺める。そこに馬路佳代の名前はない。恐らくペンネームのようなものを使っているのだろう。まあ全部読んだって四十頁そこらだ。全部読もう。

一つページを捲ると、なんとも恥ずかしい気持ちになった。僕の書いた短編がある。普段結構いろいろな本を読んでいるので、文章の稚拙さがとてもよく目につく。変な笑いがこみ上げてきた。

すぐにでもこの部誌を焼却したい気持ちに駆られるが、我慢する。しかし、読んでいると意外と我ながら内容は面白く感じた。

そのまま読み進めていくと一つ目を引く内容の小説があった。やがて崩壊する静かな世界で二人はただ黙って終焉を待つ。そんな内容だ。つい文芸部の僕達と重ねてしまう。

僕がいくら今の文芸部を気に入ってても、それはいつか壊れてしまうものなのだ。何も起きなくても三年の秋には部活を引退することになるし、来年の始めには廃部になるかもしれない。もしかしたら何かの拍子にもっと早く壊れてしまうかもしれない。

この物語の二人は幸せであっただろうか。第三者視点で淡々と描かれているため、よくわからない。気づけば目が涙で霞んできて、急に恥ずかしくなった。

物語は

結局二時間ほどしか寝れず、次の日がやってきた。次の日というのはもう起きる時間になったということで、別に十二時になって日が変わったということではない。

布団に入っているときは冴えていた思考も、朝になると寝不足がたたって

別に危なかったというわけでもないが、事故るビジョンが脳に浮かんで、はっとした。そのおかげでとりあえずは眠気が冷めた。

とはいっても、そんな緊張も学校に付けば冷める。うつらうつらとしながら昇降口で靴を履き替え、階段を登り、教室に入る。

「どったの」

「……別に」

なんか昨日もしたような受け答えをする。それに続く山田だったか高橋だったかMob子の声はなない。どうやら今日の僕は感じ悪くはないらしい。ついでにかわいくもないらしい。

頭がはっきりしないまま、一日の授業が終わる。内容を全く覚えていない。いっそ一時限目辺り開き直って寝ればよかったかもしれない。

鞄にいろいろ詰めていると、後ろから南田夏菜の声がする。

「今日バイトあるから」

南田夏菜の予定とかマジでどうでもいい。お前部員じゃねえし。

まぁ週に

普段通りに部室の扉を開くと普段通りに馬路佳代は目だけでちらと僕を一瞥し、視線を本に戻す。普段通り僕は馬路佳代から一番遠い椅子を引き、普段通りに鞄から本を取り出す。

普段通りの部室に安心してしまったのか、ページを開くとすぐにうつらうつらしてしまう。僕は眠ってしまったようだ。

夢を見た。

朝日が登る前か夕日が落ちた後なのか空は薄暗い紫色だ。

何もない小さな丘で僕と彼女が隣り合って座っている。

二人は無言で遠くの空を眺めながら、世界の終わりがくるのをただひたすらに待っている。

僕は隣に座る彼女を見る。長めの前髪が目元を隠し、真横からではどんな目をしているのか窺うかがい知ることは出来ない。

僕は、僕はどうなのだろう。

このまま時が止まればいいと思っているのだろうか。

このまま全て終わってしまっても良いと考えているのだろうか。

あるいは……

肩をちょんちょんとつつかれて目を覚ます。何やら女性の声が聞こえる。朝チュンか。

頭がまだ覚醒しきらず、状況をよく把握できない。

あと五分、と、起こされた時の常套句じょうとうくを言いたいところだがやめておいた。自分の視界を確認する。

パイプ椅子の背もたれに寄りかかりながら俯くように寝ていたようだ。手には文庫本を開いて持ったままだ。我ながら器用に寝るもんだ。

振り返ると、僕の斜め後ろで馬路佳代まじかよが躊躇ためらいがちに僕の肩へ手を伸ばしている。

「あ……」

僕の顔をみて、馬路佳代がたじろぐ。

口元から唾液でも垂れていたのだろうか。そう思い慌てて手で口元をこすると、口元、と言うよりは頬の方が濡れていた。どうやら僕は泣いていたらしい。

夢の内容を意識して、急にとても恥ずかしくなった。とりあえず

「鍵、かけるから……」

意訳すると、表へ出ろ、ということだ。どうやらもう下校時刻らしい。

「……あぁ」

手に持っていた文庫本に栞を挟んで鞄に入れ、立ち上がる。パイプ椅子がガタッと鳴る。そうか、

四月に鍵を渡したとき以来、こいつとは一ヶ月ぶりの会話だな。と、思った。これが会話と言えるのならだが。言えないのなら、もしかしたら僕は馬路佳代と会話などしたことないのかもしれない。

帰り道。朝とは打って変わって思考は

自転車が切る風を肌で感じながら、僕にとって文芸部とは何なのだろうと考えていた。

少し前まで、静かで周囲を気にしなくても良い空間、その程度の認識だったはずだ。

その程度の居場所なら、きっとこれから先も見つけていく。あるいは、無くても大した問題にはならない。自分の部屋が、居場所があれば、それくらいのものは確保されるだろう。

だが、僕は夢を見たあと、泣いていた。

もしかしたら単に昨日読んだ部誌に感化されただけなのかもしれない。だが、そもそも僕はその終焉を待つ世界に文芸部を重ねてしまっている。

僕が考えていたよりもずっと、僕は文芸部を大事に思っている。

答えはまだ出ない。あるいは、気付いていて出すまいと自分で蓋をしてしまっているのかもしれない。

⑤.喧噪の部室Ⅱ

「ねぇねぇ、何かオススメある?」

本のことだろうか。知らん。南田夏菜の好みなんて知らないし。もし僕の好みで勝手に選んでいいのなら、それもまた逆に選べない。大体馬路佳代の持ってきた本全部になる。この文芸部は僕の好みの本ばかりを集めた小さな図書室みたいなものだ。

ふと、文芸部がなくなったらどうなるのだろうと考えた。

文芸部がなくなると、僕好みの本の供給が断たれることになる。とてもまずい。僕は自分で自分の本も選べないくらい馬路佳代におんぶにだっこなのだ。

僕も入部する前からそれなりに本は読んでいた。だが今はどうか。土日に買って読んだ本はそれなりに面白いものだったといえる。だが僕の読みたい本ではなかった。

今後僕の手に取る本がどれもそんな本だったら、本を読むのが好きでいられるだろうか。

自分の馬路佳代への依存っぷりに

「聞いてる?」

南田夏奈の声にはっと我に返る。オススメだったか。知らん。

つーかなんでこいついるんだ。入部届とか貰ってないが。疑問はあるがまぁ一応質問に答える。質問で。

「……どんなのがいい」

「うーん、簡単なやつ?」

本を読むのにあまり簡単も難しいも無い気がするが、まあとっつきやすいということであればライトノベル辺りになるだろうか。

僕は部室の本棚から一冊一冊本を抜き、中表紙を確認して戻す。カバーがついてるので非常に探し辛い。

適当なライトノベルの一巻目を見つけ出した。はっと、冷や汗をかく。そういえばこれはこいつに先週教室で茶化されたやつだ。

南田夏菜はひょいと脇からライトノベルの本を奪い去り、ぱらぱらとめくりだした。

「あっこれエッチぃやつだ」

エッチくねえよ。やめろよ殺すぞ。ザシュ。僕は脳内で南田夏菜を刺殺した。

本当にエッチではない。ちょっと肌色が多めなイラストがあるだけだ。

僕がきょどってちょろちょろと周りを見ていると、馬路佳代も何やら

南田夏菜も本を読み始め、とりあえず彼女の相手をしなければいけない状態から解放されたのだが、彼女はくすくす笑い出したり机を叩くふりをしたりで、どうにも鬱陶しい。純文学あたりを

僕の抗議の視線に気付くと南田夏菜は悪びれもせず、笑顔で手を降ってくる。

僕は音を立てないように小さくため息をつくと、鞄から密閉型のイヤホンを取り出しスマートフォンに挿した。

本当は周囲の音を

イヤホンを耳にねじ込み、南田夏菜の

数頁読んで確信する。違和感。ではない。それはもう既に別物だった。

急に身体に流れる血液の温度が下がるような感じがした。

僕はポンとイヤホンを引き抜く。

僕はまぁ、仕方ない。僕の蒔いた種だ。だが馬路佳代にとってはとばっちりでしかない。

もしかしたら、彼女はなんとも思ってないかもしれない。だが仮にも、僕の身勝手で彼女が居づらさを感じることがあってはならない。

素早く鞄に本とイヤホンをしまい、パイプ椅子を机に戻す。

「……悪い、帰る」

僕が机に背を向けると、南田夏菜も続いて帰り支度を始める。

「あっじゃあ私も。またね、佳代ちゃん」

彼女は一人、部室で本を読み続ける。

次の日の放課後。僕は部室へは行かず、少し前昼食を食べた特別棟の非常口の段差に腰掛けていた。僕が部室に行けば南田夏菜がくるかもしれない、というのもあったが、気持ちの面で部室に行く気にはなれなかったというのもある。

鞄から部室で借りていた本を取り出す。部室へは行きたくないくせに、

ブラスバンド部の練習に野球場から時折響くキンという高い音が耳に心地いい。横から吹き付ける爽やかな風も僕の心を落ち着かせる。文芸部の部室の空気と少し似ているなと思った。

その文芸部に似ている雰囲気のおかげなのか、読書も捗る。本を読み終えて気づけば日も赤く染まっている。携帯の時計を確認すると、四時半を回っていた。

少し悩んだが、部室へ行き、新たな本を借りることにする。普段なら馬路佳代はまだ部室に残っているはずだ。

部室の扉の前で立ち止まり、深く呼吸をつく。足が重い。

内に秘めた言い訳はあるにせよ今の今まで部活をサボっていたわけで、本を借りにだけ寄るとかちょっと都合が良すぎる。

まぁ黙ってここに立っててもしょうがないので、意を決して扉を開けた。控えめに。

部室の中を確認すると、南田夏菜は普通に本を読んでいた。

「あれ、本間くんじゃん。今までどうしてたん?」

僕が居るから南田夏菜も来る、というのはどうやら僕の自意識過剰だったらしい。急に死にたくなってきた。

「……いや、ちょっとアレで」

「それより聞いてよ~」

質問しといてその態度どうなのって思ったがまあどうでも良かった。むしろ都合が良かった。

「本読んでたら佳代ちゃんに怒られちゃってさー。読みながら笑うのやめてって。あと机叩くのも」

聞きながら僕は自分を恥じた。本来それは僕が言うべき言葉だったのだろう。本のことだけじゃなく僕は自分の責任までも、馬路佳代に甘えている。

馬路佳代の方を見てみたが、馬路佳代は本に集中していた。

しかし、口数の少ないこいつがそんなことを言うなんて、よほど気に

改めて、僕は馬路佳代のことを何も知らないな、と思った。

僕は本棚に借りていた本を戻すと中表紙を確認しながら二冊ほど本を取り出す。

「でも笑うのって我慢するのに限界あるしさー」

「……そうか」

まぁそうだろうな。僕も部室でライトノベルなんかの面白いモノローグを読んで、にやけてしまうことがよくある気がする。僕も馬路佳代にそんな姿を見られてキモがられているのだろうか、死にたさに拍車がかかる。

「どうしたら良いかなー」

「……それの続きは家で、部室ではこっちを読め」

僕は手にしていた本のうちの一つ、純文学の小説を南田夏菜に手渡した。

僕は馬路佳代の逆側、南田夏菜の向かいに座って、本を読み始める。

しばらくすると南田夏菜は本を読むのに飽きてきたのか、長机の下で靴を脱いでつま先で僕の膝をくすぐってくる。

僕はパイプ椅子を二十センチほど後ろに引きそれを逃れる。くすぐったいというより恥ずかしいのでやめて欲しい。

まあ、被害をうけるのが僕一人というのなら、ちょっとくらいは我慢することにしよう。

次の日の放課後。部室に入る。馬路佳代はいつものように左奥の席で本を読み耽っている。僕もいつものように右手前の席に座る。

今日は南田夏菜は友だちと遊ぶとかで来ないらしい。一応馬路佳代にも伝えたほうが良いのだろうか。そう思ったが、そんなこと言い出すのは仲良しグループみたいで、中々納得がいかない。

別に僕と南田夏菜は親しいわけではない。たまたま席が近くなってよくからかわれているだけだ。去年も同じクラスだったけど殆ど話すことはなかった。

第一、僕は極力馬路佳代に話しかけたくなかった。何故かと言われれば困るのだが、それが普通なのだ。別に嫌いとかそういうわけではない。むしろ

僕の中で伝えないムードが

なんなら南田夏菜も僕に部活休むとか伝えなくていい。僕もここ一週間で二回も無断でサボった。いや、一回半か。まあどうでもいい。いつもここにいる馬路佳代が部活来なかったら不自然で結構気になるかもしれないが。特に、馬路佳代が来ないと僕が職員室に鍵を取りに行かないといけないとかそういう

ふと自分が今本を読んでないことに気付き、鞄から取り出す。栞の挟んでいるページを開いた時、部室の扉の方からコンコンと音が鳴った。

南田夏菜は今日は来ないんじゃなかったか。つーかもう部員のつもりなら別にノックしなくていいぞ。入部届書いてもらってないけど。というか渡してもいない。さらに言えば部室に置いといたやつなくした。

そう思って扉を開けると、そこに居たのは南田夏菜ではなかった。

「やあ本間くん、馬路さん」

僕は息を呑んだ。あまり良い知らせとは思えない。ふと『廃部』という言葉が頭によぎる。

「君たち、部誌を発行する気はないかい」

僕は馬路佳代の方を振り返る。馬路佳代も本を閉じてこちらを見ている。僕が、どうする、と視線で投げかけるとこくっと頷く。

この前、去年の部誌を取り出した時の様子から、てっきり馬路佳代はそういうのあまり書きたくないものだと思っていたので、僕は少し驚いた。まぁ、多分ここでやらないとか言い出したら

「……やります」

そう答えると東海林先生は「そうか」と笑って頷いた。他には特に話すことが無い様で職員室の方に歩いて行く。ふと僕は用事を思いつき、それを引き止める。

「……入部届の予備が欲しいのですが」

「それなら私の机に何枚かあったはずだ。コピーを取ろう。ついてきなさい」

職員室に入りたくないなぁなどと思いながら、僕は東海林先生についていった。

⑥.鳴動の携帯

東海林先生に聞いたところ、部誌の印刷は職員室にある用紙とプリンタを使っても良いということだった。つまりコピー誌で出せば殆ど部費はかからない。

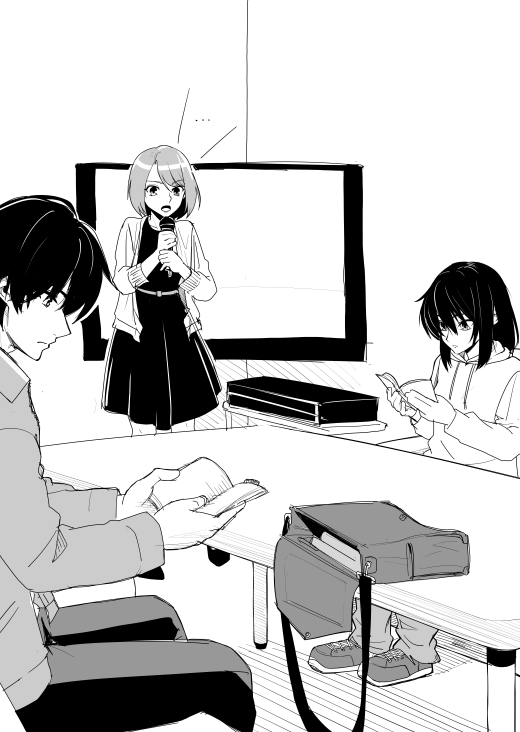

必要になるかも知れないと思ったので倉庫にあった余りのホワイトボードを無期限で借りる許可を得て、それを部室へ運ぶ。

ノートパソコンも借りる必要があると思ったが、今日は南田夏菜が居ないのでいいや。というか一々ノートパソコンを借りに行くのは嫌だな。流石に部室に起きっぱにはさせてもらえないだろうし。何かいい方法を考えておこう。

ホワイトボードを部室に運び終えると、部誌を作る

参加募集締め切りは六月の予算が決まる五月の部長会議の前日、来週の木曜だ。

僕は別に参加を希望していないが、部長である僕が参加をしないと示しがつかないというかアレなので、表に記入した。まぁ八頁ほどもあれば適当なものが書けるだろう。

ふぅと小さく息をつく。初めて部長らしいことをした気がする。ともあれ、今日できるのはせいぜいこんなところだろう。後のことは家で考えるとして、今は今しかできないことをする。読書である。

僕がいつもの席について本を開くと、馬路佳代も立ち上がってホワイトボードの表に記入を始めた。

週末。家で部誌の制作について考える。

今のところ思いつく懸案事項は、原稿を集める方法、コピー誌が不可能になった時の印刷所の費用、期限。そんなところか。見落としがないか今度東海林先生にも相談しておこう。

原稿を集める方法について、去年の文化祭の時は、USBメモリで原稿のファイルを集めるという少し原始的なアレだったが、別に今回はテキストなりワードなりのファイルをオンラインストレージに突っ込んでもらう、というのでいいだろう。

オンラインストレージというのは、インターネット上にファイルを保存したり、それを共有したりするサービスのことで、まぁ、所謂共有フォルダみたいなものだ。僕は普段、スマホの写真が自動で転送される機能しか使っていない。何もしなくても携帯でとった写真がパソコンで見れて便利。

自室のパソコンを起動しブラウザを開く。適当に検索して、部活用のオンラインストレージサービスのアカウントを作る。試しに『文芸部』というフォルダをつくり、自分の個人用アカウントと同期する。初めてやったが何の問題もなく出来た。あとは後日部室でこれを説明すればいいだろう。説明したくない。というか極力口を開きたくない。

口を開くと、なんか自分の口が臭いんじゃないかとか、唾が飛ばないかとか、青のりがついてないかとか、色々心配になってしまうのだ。

口だけの話ではない。人が近くに寄れば自分の体臭が気になって自分の肩の辺りを嗅いでしまうし、挨拶をされれば僕じゃなくて僕の後ろの人なんじゃないかと後ろを振り返ってしまう。もちろん、別に風呂に入ってないとか歯を磨いていないとかそういうことはない。まあどうでもいい。

次に、印刷所のホームページをいくつかまわって、費用の安いところを探す。見ている内に、自分の顔がひきつっていくのがわかる。わかってはいたが、結構高いな。とりあえず安いところの目星をつけてついでに納期なども確認する。

というかこれについては、先生に相談したほうがいいんじゃないだろうか。明日月曜で、鍵を取りに行く必要があるだろうし、その時にでも相談しよう。まぁ、コピー誌でいいならこんなことは

夏休み前に部誌を発行するとしたら、六月下旬頃には原稿が出来上がっていて欲しい。

六月下旬か。たしか前記中間考査も、その辺りだった気がするな。まあ、僕は割とガチで授業を受けているので、学校のテストくらいは普段通りの勉強でどうにでもなる。

問題といえば、「ッカ~。俺、今回のテストマジで勉強してねえわ~」とかそういう軽口を叩く相手が居ないくらいだ。いや、別に問題でもないか。

週明け。職員室で東海林先生に部誌についての相談をしていたら既に三十分ほど経っていた。おそらく馬路佳代はもう部室に居るので、鍵はいらないだろう。ついでに借りた古いノートパソコンを持って部室へ行く。

開け放ってあった扉から部室に入ると、南田夏菜がホワイトボードの参加志望欄に記入をしていた。僕はそれを斜め後ろから覗く。

絶句した。百頁も書く気で居るのかこいつは。ついでに馬路佳代は十五頁ほどらしい。

僕が頭の後ろをポリポリと掻くと、南田夏菜は僕に気付いたようだ。

「うわぁッ!……びっくした」

まあ南田夏菜がいくら長編を書こうとして間に合わなくなって尻切れトンボみたいな作品をつくろうが構わないが、書くと言っている以上コピー誌では収まりきらなくなる可能性がある。危険な芽は若いうちに摘んでおくことにしよう。

「……一年の時読書感想文の宿題あったよな。四百字詰めの原稿用紙一枚半以上ってやつ」

よし!脳内でガッツポーズを取るイメージをする。こんなに長い文章を喋っても噛まなかった。

南田夏菜は急に何だこいつといったような目で僕を見てくる。僕はノートパソコンをセッティングしながら続ける。

「……何分かかった?」

「え?うーん……一時間くらい?」

僕は勝利を確信した。

「……あれで大体一頁くらいだ」

久しぶりにこんなに長く喋ったので、喉と舌が疲れた。もう喋りたくない。だが現実は無情。後で原稿の提出方法を説明しなくてはならない。

「えっ、マジ?」

呼ばれたと思ったのか馬路佳代の肩がぴくりと小さく跳ねる。その様子を見ていた僕と目があった。反応に迷ったので、とりあえず馬路佳代をガン見し続ける。馬路佳代が先に窓の方に目を逸らした。大勝利である。本の方に視線を戻していたら引き分けにしてやっても良かったのだが。

南田夏菜の方も僕の言いたいことが伝わったのか、ホワイトボードに書いた頁数の見積もりを修正する。十頁。まだ少し心配だ。追い打ちを掛けよう。

「……多分だが、原稿の締め切りは六月下旬頃になる」

「一ヶ月以上あるじゃん、よゆーでしょ」

僕の言葉の意図する所がつかめないのか、南田夏菜は余裕こいている。いい加減舌を休めたい。

「……前記中間考査も多分その頃だ」

「は?」

こいつなんでそんな時期に締め切り合わせてるの?と言った表情で僕を見る。仕方なかったんだもん。それ以上遅くしたら多分夏休みに入っちゃうし。

南田夏菜は不服そうな顔をしながらもまた頁数を修正する。

二頁。減らしすぎだろ、とも思ったが何はともあれ大勝利。僕は文芸部完全制覇を収めた。何か僕今日テンション高いな。久しぶりに沢山喋ったからか。明日から極力喋らないことにしよう。

表紙目次合わせても全部で三十頁くらいか。これなら多分コピー誌でいけるな。

原稿の提出方法の説明を切り出すタイミングを見計らっていると、急に南田夏菜が「そうだ」と声を上げた。

「佳代ちゃん」

「馬路でいい……」

南田夏菜の呼びかけに馬路佳代が答える。名前で呼ばれて苗字でいいなんて答える人、初めて見た。

「えー、名前で呼びたいんだけど」

「じゃあ馬路佳代……」

フルネームかよ。まあ気持ちは分からないでもない。僕も中学生の時、一度同じ名字の奴がクラスに居たことがあり、下の名前で呼ばれざるを得なくなった事があったが、僕は下の名前で呼ばれるのがなんか気恥ずかしくて、「フルネームでいいです」とか言ってしまったことがある。

「佳代ちゃんってスマホ?」

馬路佳代にしろという面白い要求を無視して南田夏菜は馬路佳代に聞いた。

しばらく間があったが、フルネームで呼んでもらうことを諦めたのか、馬路佳代は質問にこくりと頷いた。

「カラムしようよ」

「カラム……?」

カラムとは巷で流行っているメッセンジャーアプリだ。スマートフォンを持っててこれを入れてない人は殆ど居ないらしい。僕もスマホに入れているが、姉しか連絡先が入っていない上に別に姉と親しいわけでもないので、使う機会は殆どない。

が、どうやら反応から察するに馬路佳代はカラムを入れてないようだった。自分でも何だか意味不明なのだが、その様子をみてちょっと嬉しくなってしまった。

馬路佳代は少し考えたようだが、携帯をいじり始める。どうやらカラムをインストールしているようだ。

南田夏菜も同じように携帯をいじり始めた。ふと僕の携帯からティロンと音がする。見てみると何かカラムアプリの通知が来ていた。

開いてみると、『文芸部』なるグループに招待されているようだ。そういえばカラムには電話番号から検索できる機能があるらしい。南田夏菜が見つけてきたのだろう。結構怖いな。

別に断る理由はない、むしろ便利なのだが、結構てれくさい。僕はこめかみの辺りをぽりぽりと掻くと、

ティロンとまた音が鳴り、「イエーイ★よろしくー♪」とかいう南田夏菜のメッセージが流れる。

目の前に居るんだから普通に話せよと思ったが、それでふと気付いた。これで喋らずに原稿の提出方法を説明できる。口開かなくていいとか便利すぎる。

僕がパソコンを操作しながらカラムで部誌の原稿の提出方法の説明を始めると、南田夏菜が理解不能といったような顔で首を傾げる。

僕はこめかみの辺りをぽりぽりと掻きながら、文字のほうが聞き間違ったりしないし忘れても見直せるし便利だろうが、なんてことを思った。

説明が終わり残った時間、いつもの様に本を読む。なんだかいつもよりポケットに入った携帯が重くなった気がして落ち着かない。

しばらくして時間を確認する。そろそろ馬路佳代が帰る時間だ。気を使わせてはいけないので、僕は先に本を鞄にしまって立ち上がる。

この前こそ部室で寝てしまって帰り際に声をかけられたが、普段は帰りも無言で帰る。せいぜい帰り際、馬路佳代を残して扉を閉める時、いつもの一瞬のアイコンタクト的なものを交わしてそれで終わり。とても気が楽でいい。

というわけで馬路佳代と二人の時は挨拶しないのだが、今は南田夏菜もいる。もちろん南田夏菜とも教室で帰り際に挨拶したりはしない。だが、三人になった部室で無言で帰るというのも何だか妙に決まりが悪いように感じた。

しかし、こちとら譲る気はない。一度挨拶をしてしまえば、それをしなくなった時に妙な隙間を感じるのだ。挨拶し続ければいい、と思うだろうが、はっきり言って挨拶というものは僕にとってストレスでしかない。

仕事などの義務的な関係ならまだしも、この部活で挨拶しなきゃいけないなら来なくなる自信がある。

この部は好きだが、それは僕が、そしておそらく馬路佳代にとっても、自然な形でいられるからなのだ。

僕はいつもの様に部室から出て扉を閉めるため振り返る。目だけでこちらを確認する馬路佳代と一瞬視線が交差する。南田夏菜の方も一応ちらと確認すると、顔をこちらに向け何やら話しかけてきそうな雰囲気だったので、先んじて部室の扉を閉める。封殺。先手必勝。

昇降口の方に向かって廊下を歩きながら、頑張って片手を上げた。扉を挟んでいるので二人には見えないだろう。自分自身に対する言い訳みたいなものだから、別に二人が気付かなくてもいい。気付かれたくない。

靴を履き替えていると、携帯が鳴る。「なんで何も言わずに帰んの?」とメッセージが届いていたが、それを見てそのままポケットに仕舞った。

駐輪場まで歩いている途中、「既読スルーすんなし」とか言うメッセージが来たので、「わかった」と返す。自転車にまたがってる途中、また携帯が鳴る。

既読スルーしないと答えた手前、既読スルーする訳にはいかない。

僕はメッセージを確認せずにスルーした。

帰り道、微妙な照れ臭さをごまかすように、全力で自転車をこぐ。顔に吹き付ける風が、熱を持った頬を冷やしてくれる。家につく頃には足が疲労でガタガタに震えていた。

かかなくて良かった汗を流すためにシャワーを浴びていると、馬路佳代は南田夏菜に挨拶をする羽目になったのだろうか、と思った。まあどうでもいいことだ。馬路佳代は南田夏菜に「笑うのやめて」と言ったようにまた、「挨拶するのやめて」とか言うのかもしれない。身代わりご苦労。全く僕は馬路佳代に甘えっぱなしだ。

体を拭いて着替える。携帯がティロンティロン鳴り続けていて鬱陶しかった。どうやら南田夏菜と馬路佳代がグループチャットでやりとりをしているらしい。

内容を覗いてみると、南田夏菜が一方的に喋り、馬路佳代がひたすら、「^^」と返すという悲惨なものだった。どうやら馬路佳代も既読スルーを禁じられているらしい。つーかこいつら面白いな。

「通知

僕が

⑦.静寂の部室Ⅱ

なんかカラムのメッセージが届く度音がなってもアレな気がするので、メッセージの通知をバイブレーターにしておいた。僕の携帯は振動が小さいのでまわりの人間は気付かないはずだ。なんなら小さすぎて自分ですら気付かない場合までもある。

部室に行き、馬路佳代と目での挨拶のようなものを済ませて座る。後から「おはよー」という声とともに、南田夏菜が入ってくる。僕も南田夏菜もそれを無視して本を読み続ける。

「あれ?部誌ってかかないの?」

南田夏菜が僕の横で耳打ちしてきた。そうだ、図書室では極力静かにするものだ。えらいぞ。ここ図書室じゃないけど。あとあまり近づくな。

心のなかで南田夏菜の成長を

南田夏菜の携帯が鳴る。図書室ではマナーモードにしとけよ、と、僕と馬路佳代が南田夏菜に抗議の視線を送る。図書室じゃないけど。

僕の携帯が震える。南田夏菜から、「佳代ちゃんは?」とかいう個人メッセージが届いてた。僕が知るか。文芸部のグループチャットと勘違いしてるんじゃないのか?

しばらくして今度は文芸部のグループチャットで「佳代ちゃんは?」というメッセージが届く。

はたから見れば文脈的にいきなり名前を呼ばれたことになっていて、馬路佳代が透明人間扱いされてるように感じて傷ついてしまうのではないかとも思ったが、どうやらさっきの耳打ちが聞こえていたらしい。「家で書いてる」というメッセージが届く。

「家でって、それって部活としてどうなの?」

南田夏菜はグループチャットでの会話がお気に召さないのか、なんか普通に口に出して喋り始めた。

僕は、「部室では本読みたいし。書きたいならコンピューター室で書いてきていいぞ」と携帯で返した。

「そういうことじゃないから!」

馬路佳代から、「^^;」とメッセージが届く。こいつちょっと煽りすぎだろ。

「……まぁ、一人でってのもあれだから。……職員室でノートパソコン借りられると思う」

「じゃあ、借りてくる」

僕は、はぁ、と小さくため息をついて読みかけの本に視線を落とす。

急に静まり返った部室。チラリ、と、音が聞こえる。

静寂の部室で、本を読む二人の頁を繰る音。ほんの少し前には普通に聞いていた音。

それが妙に懐かしい音のように感じた。感じてしまっていた。

今はもう三人になった部室に居心地の悪さはない。今まで感じなかった新鮮さも感じる。だが、今までの部室が変わってしまたことで、自分の中に

まぁ。なんだって変わっていく。ネットで昔良く見ていたサイトだって消えてることがままあるし、僕の見るサイトも変わる。チャットだっていつの間にか来る人が変わっている。気に入ったクラスだろうがクラス替えはあるし、ちょっとしたことで交友関係は変わる。

いままでだっていろいろ変わってきているのだ。文芸部だって去年の三年が引退したし、最近は南田夏菜もきた。これからも変わっていくだろう。

それに変わらずとも、いつかは終わる。

失うから新たに手に入れなくてはならないのかもしれない。が、失うことを認識する毎に、心が重くなっていく。わかっているからこそ、手を伸ばすのが、辛くなっていく。

変化を受け入れるための言い訳が、諦めるための言い訳に変容していた。

割とどうでもいいことからネガティブな思考を介して勝手に落ち込むこういう癖も、変わったりすればいいのだろうが。

何にしたって、考えてもしかたのないことだ。

僕は深く息をつく。周囲に目をやると、馬路佳代の視線がこちらに向いているのに気づいた。目が合うと馬路佳代はすぐに視線を本に戻す。僕も本を読み始める。

視界の端で馬路佳代はポケットから携帯を取り出し、画面も見ず、操作もせずに数秒ほど硬直すると、それをしまった。何かの儀式だろうか。

儀式によって悪魔でも召喚されるのではないかと待っていると、南田夏菜がノートパソコンを携えて戻ってきた。

「どったの」

「……いや」

やはり気が滅入ってしまっているのが顔か態度に出てしまったのだろうか。自分の心の弱さに腹が立つ。周囲に自分勝手を押し付ける自分に腹が立つ。周囲に察してもらえるよう、無意識に態度に表してしまう自分に腹が立つ。

帰ろう。多分帰ることでも、彼女らに気を使わせてしまうかもしれない。だが、自分の感情を誤魔化し通せる自信もない。これ以上ボロを出す前にさっさと帰って彼女らの意識から消え去りたい。

「……先帰る、本屋寄るから」

つい先日も同じことをしていた。笑い声だの所作だの、南田夏菜に問題の所在を押し付けて部室から逃げた。

その前もだ。南田夏菜とは遊びに行くような間柄にはない、そんな自分にもわかる言い訳で誘いから逃げた。

南田夏菜は原因ではない。ただのきっかけだ。そんなことがあろうがなかろうが、変化は訪れる。

僕が怖がっているのは変わってしまうこと自体なのだ。いつか絶対来る、逃れられない変化を、僕は怖がっている。

家に帰り、自室のベッドに倒れ込む。

傍らにあった去年の文芸部の部誌を手に取る。変わらないものなどない。終わらないものなどない。そんなことは、わかっているのに。わかっているから。

南田夏菜の入部が嫌なわけではない。ただ僕は、変わらないものが欲しかった。馬路佳代との無干渉。近づくことも離れることもしない彼女との関係が、もしかしたら変わらないものなのではないかと、期待していたのだ。そんなことは有り得ない。わかっている。

南田夏菜は強い、変化を恐れない。皆そうなのかもしれない。だが、僕には少し真似出来そうにない。馬路佳代は、彼女はどうなのだろうか。何を思って部室に足を運んでいるのだろうか。

次の日の朝、学校へ行く。南田夏菜からはいつものちょっかいはかけられなかった。

昼休みになり購買で

惣菜パンに齧りつくと、後ろから声がした。

「隣、いいかな」

振り返らなくても誰だかわかる。聞き慣れた声。南田夏菜だ。

声の向けられた先が僕ではない可能性に賭けて無視をしていたが、南田夏菜は僕の隣にちょこんと座った。いいって言ってないんだけど。まあ僕の許可など必要ないのだが。

「……」

「……」

しばらく無言が続く。プレッシャーに耐えかねてちらと南田夏菜の方を覗うと、彼女は遠くの方を眺めている。僕も視線をパンの方に戻すと、声をかけられた。

「ねぇ」

黙って続きを待つ。

「私、邪魔だったかな。本間くんと関わるべきじゃなかったのかな」

否定すべきだっただろうか。教室でいじられるのは案外楽しかったし、なんだかんだ助けられた部分もあった。それに部活だって、別に南田夏菜が居ることで居心地が悪くなったわけでもない。

だが、僕の本音で言えばどうでもよかった。どうせ無くすのだから、縋ることもしたくない。どうでもいいのに否定して、彼女に気を使わせ続けて。それはあまりにも酷なことに感じた。

「……どうでもいい」

一見投げやりな感じもするが、浮かんだ言葉の中で一番本心に近い。

その言葉はもしかすると彼女を傷つけるかもしれない。だが、そんなことを聞くのだから多分覚悟はしているだろう。だから本心をそのままぶつけることが僕に出来る精一杯の誠意だと思った。

「そっか」

それだけ聞いて彼女は立ち去った。

購買で買った焼きそばパンはとてもぱさぱさしていて、すんなりと喉を通ってはくれない。

放課後。部室に南田夏菜の姿はない。

南田夏菜がいなければ元通り、というわけではない。そんなことはわかっている。

それまでしていた挨拶をしなくなった時に妙な隙間を感じる様に、一度受け入れた人間が来なくなれば蟠りが残るのだ。

この部室をかき乱しているのは南田夏菜ではなく、僕だ。本来なら僕の方が来なくなるべきなのかもしれない。

だが、今更だ。これ以上ごたごたさせる訳にはいかない。どうせいつかこの部活も終わってしまう。だからもう望まない、自分の願望を押し付けない。空気になって、せめてこれ以上馬路佳代に気を使わせるまい。

読んでいた本の内容が妙に頭に入ってこなく、同じ頁を繰り返し読み続けていると、既に帰る頃合いになっていた。

普段と変わらないように、本を鞄にしまい、普段と変わらないように立ち上がる。普段と変わらないように静かに部室の扉を開け、普段と変わらないようにでて、扉に向き直る。

馬路佳代は僕に視線を向けなかった。完全無視だ。

普段なら少しショックを受けたかも知れないが、今の僕にとっては気が楽だった。どうやら僕は空気になれたらしい。

帰り道、自転車を漕ぎながら、今日の部室には何かが足りなかったことに気づく。

チラリという、二人のページのめくる音。

⑧.清朗の休日

チラリ。ページをめくる音、ブラスバンド部の演奏練習、遠くに聞こえる運動部の掛け声。いつもの部室だ。南田夏菜の来る前の部室と何も変わらない。だが、読んでいる本の内容が何も頭に入ってこない。僕はこれまでと同じ自分を演じるため、内容の分からない文字を目で追って頁だけを

どうでもいい。そう考えて俯瞰の様に文芸部の在り方を考えると、あれほど気に入っていたこの無干渉が薄ら寒くすら思える。

馬路佳代は今どう感じているだろうか。彼女の考えていることはわからない。いや、最初からわからなかった。

このコミュニケーションの無い空間で、相手の考えていることなどわかるはずがない。

だから、何も変わっていない。部室は、南田夏菜の来る前の部室と何も変わらない。馬路佳代も、何も気にする必要はない。

時計を確認する。ようやく時間か。

本の内容が頭にはいらないので、部活の体感時間が非常に長い。時間が来るまでただ文字列を眺めて頁を捲るという作業はまるで、ポケットティッシュに広告の紙を入れる内職でもしているようだった。やったこと無いからわからないけど。

本を閉じて意味もなく栞を挟む。週末なので、本棚から数冊まだ読んでいない本を選んで鞄に入れる。もしかしたら家ならちゃんと本を読めるかもしれない。

部室の扉を開け、廊下に出る。振り返り、いつものように馬路佳代にちらと目をやる。

馬路佳代は僕の胸元か腰の辺りを目だけでちらとみて、本に視線を戻す。視線が交錯することはない。

寸分違わず演じられている文芸部の日常、その中で気付いた馬路佳代の僅かな違いが僕には酷く不愉快だった。

サイドテーブルの上で携帯がガガガガと震えて目が覚める。何だこんな朝っぱらから。携帯を確認しながら表示されている時間を確認する。午前7時。今日は土曜のはずなので休みだ。あと三時間くらい寝ていたいところ。

寝ぼけたまま携帯を操作するどうやらチャットメッセージが来ているらしい。

画面に表示される『起きてる?』というメッセージ。送信元は南田夏菜だ。なんなのこいつ僕の彼女なの?

放置していると、続けて南田夏菜から通話がかかってくる。おそらく既読で僕がチャットを見たことを確認してかけてきたのだろう。手口が汚い。なんかメンヘラっぽい。

正直出たくなかったが、ここで切るとなんかいろいろ意識してるっぽくて格好がつかない。まあ南田夏菜にいい格好したいかというとそういうわけでもないが。自分にとっては別である。

通話に出て、頭のなかで「何だいハニー」と呼んでみた。

「……もしもし」

『あっでた』

でたって何だよ。僕はお化けか何かなのかな。まあどうでもいい。意識してないように振る舞って自分に格好をつけるという目的は達せられた。

「……じゃあ」

『待って、駅前広場、午前十一時ね』

何を言っているんだこいつは。僕はこのまえこいつに明確な拒絶とは言わないまでも、もう結構関わりづらくなるようなことを言ったはずだ。

僕が通話を切らずに黙っていると、南田夏菜は言葉を続けた。

『どうでもいいってことは、別に関わってもいいんだよね』

たしかに。僕はそういうつもりで言った。まあそれでいいならそれでもいい。だが……だが休日は面倒臭い、やりたくないことに付き合う義務はない。

「……今日予定あるから」

『予定って?』

こいつ。

「……何でお前に」

『女の子の誘いを断るんだから、ちゃんと説明してもらわないと』

フェミニスト的観点からそんな男女差別的なアレは認めるわけにはいかないと言ってやっても良かったが、キャラじゃないのでやめた。ていうかこの前は別に理由とか求められなかったんだけど。

いろいろ嘘の予定をでっち上げても良かったが、行きたくないという意志を

「……本を、読むとか?」

『それは予定って言わないから』

僕のこれから一生涯本を読み続けるという今考えた生涯設計を全否定された。

『駅前広場、午前十一時だかんね。来なかったらエッチぃ本読んでたって皆にバラすから』

どうやら僕に拒否権はないらしい。

やれやれ、と脳内で呟くとまるで逆に僕がうきうきしているみたいで恥ずかしく思えた。

無論、実際にうきうきしているわけではない。ただ、無遠慮な南田夏菜の態度に、安堵といったようなものを感じるところはあるかもしれない。

何にせよ、足が重いというのは変わらない。準備をして玄関から一歩出た瞬間、帰りたいと思った。

自転車を駅近くの駐輪場に止め、待ち合わせの場所だろうところに到着する。時間は待ち合わせの二、三分前といった所だ。周囲を見回すと、こちらを見て手を振る南田夏菜と、もう一人。馬路佳代の姿があった。

私服の南田夏菜は初めて見る。ベルト付きのワンピースにカーディガンのようなものを羽織っていて、学校で見るより落ち着いた印象を受ける。馬路佳代は以前本屋で見かけたのと同じような感じだ。ちょっとこのセンスはあまり一緒に居たくない。むしろ僕にとっては誰でもどんな服装でも親しくない人とあまり一緒に居たくないんだけれども。

馬路佳代も居たのかと思ったが、正直居てくれる方が気分は楽だった。二人だとどうしていればいいのかわからない。

「とりあえず、適当な店はいろっか。あそことかどう?」

そう言って南田夏菜は近くの喫茶店を指さす。

「……財布忘れた」

「は?」

すぐ帰るための

別に馬路佳代と一緒に過ごしたいとかそういうことではない。ただ、僕と南田夏菜がぎすぎすしていると、馬路佳代に気を使わせてしまうと思った。馬路佳代の微妙な態度の違いから、南田夏菜が部室に来なくなったのを気にしているのではないかと、そう感じた。

「……取ってくる。家近いし、多分30分もしない内に戻れる」

「じゃあ先に入って待ってるね。いこ、佳代ちゃん」

「私も財布忘れた……」

馬路佳代の言葉に、南田夏菜は目を丸くして、僕も口元がひきつっていた。こいつもかよ……。

あっけらかんとしている南田夏菜を尻目に馬路佳代は駐輪場に向かった。僕も後を追う。と言うかこいつチャリなのか。似合わねえ……。いや、馬路佳代に何が似合うのかと言われたらわからないのだが。

「何……」

「……いや」

部室で馬路佳代のイメージとは全く違う、変な服着てチャリに跨る姿をみて吹き出しそうになるのを結構必死でこらえた。

家に向けて自転車を走らせながら、さっきのが馬路佳代と初めて交わした意味のない会話だな、などと思った。会話というにはあまりに短いものだったが。

急ぎ気味に自転車を漕いだので、家に戻ってくると結構汗をかいていた。臭いと思われないか心配である。帰りたい。帰ってるけど。

階段を駆け上がり、部屋に置いてあった制汗シートで軽く身体を拭き、財布をジーンズのポケットに突っ込む。

玄関を出る間際、姉に「あんた忙しいね~」などと言われた。全く忙しい。なんで休日にこんなに疲れなくてはならないのか。次は絶対に断る。次があればだが。

これ以上汗をかきたくないので割とゆっくり駅に戻った。一応自分の匂いを確認するが、自分の匂いなどわからない。まあシャツからは洗濯用の芳香剤みたいな臭がしたし、先ほど制汗シートで身体を拭いたので、多分大丈夫だと思う。思いたい。

先ほど南田夏菜に指定された喫茶店の前に来る。慣れない店には入りたくない。怖い。帰りたい。

恐る恐る入店する。初めてなので勝手がわからず少々キョドりつつも、無事にアイスコーヒーを注文して受け取り、店内を見回した。

窓際の四人掛けの席で一人、南田夏菜が退屈そうに携帯をいじっている。

僕が席に近づくと、南田夏菜も気づいたようだ。

ごめん、待った?ううん、いま来たところ。などという脳内一人会話をしながら、黙って向かい側の席に座る。死にたい。

「……」

居づらい。帰りたい。そうだ、帰っていいか聞こう。やっぱやめておこう。てか何これ。僕座ってよかったんだろうか。ていうか居ていいのかな。

「……これから何すんの」と言おうと思ったが、やはりやめておいた。携帯を取り出し、同じ内容の言葉をチャットで送る。

「目の前に居るんだから、口で喋ればいいじゃん」

至極真っ当な意見だと思ったが、こちらにも言い分がある。一応歯磨きはしてきたけど、コーヒーとか飲むとなんか息臭くなるでしょ。だから口開きたくない。まだコーヒーに口つけてないけど。

言い分になってない気がしたので言うのはやめておいた。

「この前も言ったけど、どんな本買えばいいのかわかんなくて。あと、ご飯食べたり、カラオケとか?」

僕必要ないじゃん。カラオケとかご飯とか一緒に行く必要性が皆無だし、本を選ぶのも僕には役に立てそうもない。むしろ僕が聞きたい。馬路佳代辺りに。

そんなことを考えながらコーヒーを口元に運ぶ。たった今、今日はもう喋らないことが決まった。

窓の方を眺めていると馬路佳代が店の入口付近でうろうろしているのを見つけた。

入ってこいよ。まあ、気持ちはわからなくもないけど。僕も入るときに怖くて帰りたくなった。というか今現在も落ち着かない。コーヒーを一気に飲み干す。

「……行くか、馬路も来たみたいだし」

喋らないと決めた僕の意志はとても

喫茶店の前でうろうろしていた馬路佳代と合流し、近くの書店へ向かう。僕はあまり喋りたくないし無視して空気悪くするのもアレなので、気を使って話しかけられたりしないよう、二人の少し斜め後ろを位置取っていたつもりだが、いつの間にか馬路佳代の相対位置がどんどん下がってきて、僕と馬路佳代は一番後ろを奪い合う一進一退の攻防を繰り広げていた。

「あれっ?」

南田夏菜が

「……。何でそんな後ろにいんの?」

「……いや、横に並んだら通行の

南田夏菜がじろっと横目で

「その割には二人仲良さそうに並んで歩いてたけど」

僕としては並ぶつもりはなかった。というかむしろ並びたくなかった。気まずいし。あと別に仲良さそうにもしてないと思う。一言たりとも喋ってないし。そんなことを考えていると、馬路佳代が口を開いた。

「一番後ろが落ち着くから……」

……こいつ正直だな。素直に感心する。

「いいから!」

何がいいのかわからないが南田夏菜が馬路佳代の腕を引っ張っていく。僕も不自然じゃない程度の距離を置いてそれについていった。

そんなこんなで書店に入る。この書店は5階建てで結構でかい。南田夏菜は入り口付近にある平積みされた売れ筋の本を眺め始めた。馬路佳代はそれを無視してエスカレーターを登っていったので、馬路佳代がどんな本を買うのか知りたい僕もそれに続くことにした。

「ちょちょちょっ」

南田夏菜が何やら奇声を発しながらエスカレーターの下からばたばたと駆け上がってくる。エスカレーター走ったら危険だろ。気をつけろ。なんかいつの間にか僕の南田夏菜に対する扱いが酷くなってきたな。

「何で何も言わずに勝手に行くの」

南田夏菜はぷんすかしている。

雑魚はせめてパーティーの足を引っ張らないように注意しなくてはならない。だから本屋慣れしてそうな馬路佳代に置いてかれないようにするのが道理だと思う。

「……いや、あいつ行っちゃうし」

そう言って馬路佳代の方に視線を戻すと、本棚の影に姿を消していくところだった。見失うとちょっと困るので早足で追いかける。

「ちょっと!」

本屋で騒ぐな。あと僕を頼っても無駄だぞ。僕は本の選び方を知らない。本の選び方を唯一知るだろう馬路佳代についていくのが正解だ。だから僕を引き留めようとするのは間違っている。はい論破。

心のなかで南田夏菜を論破して、急ぎ足で馬路佳代の消えた本棚の方に行く。本棚の裏側を覗くと馬路佳代は既に本を手に取り物色していた。

どうやって本を選んでいるのか聞こうと思ったが、言いとどまる。気安く話しかけていいのかな。なんか真剣な顔して本選んでるしやめておこう。そう思っていると後ろから声がかかる。

「題名とかじゃわかんないよね、本間くんはどうやって本選んでるの」

よし、こいつにまかせよう。

「……部室にあるからあまり本買わないし。馬路の方がそういうのわかるんじゃないか」

「そっか、そうだね聞いてみる」

南田夏菜は馬路佳代に駆け寄り

「ねぇ佳代ちゃん、私にどんな本が合うかなー」

そうじゃない。僕が知りたいのは南田夏菜に合う本ではなく、馬路佳代が普段どのようにして本を選んでいるのかだ。使えねえなこいつ。駄目だ。今日は何か無駄にテンションが高くてどうも偉そうなことを考えてしまう。

「知らない……」

僕は知ってるぞ。多分アレだ。変空とかその辺だろ、恋穴だったかな?結構前に流行ったケータイ小説。そうだ変穴だ。

駄目だやはりテンションが高い。休日に女の子と一緒に外出してはしゃいでるとか少しアレだ。思春期っぽい。むしろ、それに恥ずかしがっている僕が思春期っぽい。

いや、もう思春期でもなんでもいいから気分を落ち着かせ無くてはならない。テンションが高いと、大抵変なこと言い出したりして後で死にたくなる。

こういう時はアレだ。読書でもして気を紛らわせよう。僕は適当な本を手に取り数ページ立ち読みして戻すというのを何回か繰り返した。

やはり僕に合いそうなのが見つからない。そうだ、漫画の方でも見てみるか。この書店は結構でかいので、漫画も結構な品揃えで売っている。

「……おっこれ最新刊出てたのか」

漫画を数冊買う。お気に入りの漫画の最新刊も買ったし意外と今日は収穫があったな。

時計を見るともう12時半だ。腹もすいてきた。近くのファストフード店で軽く昼食をとって家に帰ることにしよう。

新しい漫画を読むのが待ち遠しく、急いで食事を済ませた。駐輪場へ行き自転車にまたがる。

今日は買った漫画も読みたいし借りた本も読んで置きたいしやりたいことがたくさんある。うきうきして自転車を漕ぐ足にも力が入る。

快晴の空、頬を撫でる風も清々しく、最高の気分だった。

⑨.清朗の休日Ⅱ

本屋の袋から買った漫画を取り出すと、携帯が鳴る。気分がとてもイイので着信元も見ずに電話にでる。

「はいもしもし!」

「え、誰?」

この声には聞き覚えがある。と言うか今日聞いた。南田夏菜だ。つーか誰ってそっちから掛けてきたんだろうが。

テンションが空回りして普通に元気に声を出してしまったことと、外出の途中でつい現実逃避し二人を残して勝手に帰宅してしまった自分の

「……本間です」

「今どこ?」

嘘を言って駅のあたりに急いで戻ってもいいが、はっきり言ってもう疲れたし本当のことを言う。

「……家、です」

「はあ?」

語気を荒くして南田夏菜が圧力をかけてくる。怖い。

すみませんすみませんすみません! 僕は心のなかで土下座した。はい、もうこれでいいね。チャラねチャラ。

いや、もういいじゃないですか、ほら、目的の本屋は行ったわけで、なんも役に立った気がしないけど。それはまあ、お互い様ってことで。駄目ですよね。すみませんでした。

せめて帰るからの一言でもかけておけばよかった。

「早く戻ってきて。ご飯君のおごりだから」

いやだ。

主に戻るのがやだ。まあ

そんなことを言うとなんとなく火に油を注ぐことになりそうなのでやめておいた。

どうせ戻るなら駅の近くにいるとか嘘でもついておけばよかったなと後悔する。

というか僕や馬路佳代と一緒にいてもやることないだろ。何がしたいんだあいつ。あぁ、奢らせたいのか。

……カラオケとか言ってたか。まぁ、別に他の奴らに歌わせとけば漫画の続きは読めるか。カラオケ行ったこと無いからわかんないんだけど、本読めないほど暗くないよね?

「……15分かかる、ります」

「10分」

そう言って電話が切れた。いや、割と近いとはいえ15分でも結構ギリギリ感があるんだが。

ショルダーバッグに買った漫画やら部室で借りた本やらを入れて家を飛び出す。全く忙しい。平日のほうがゆっくりできるぞ。どうなってるんだ。

どうせ10分では無理なので、あまり急がなかった。全力で漕いで行って汗まみれの臭い男と一緒に過ごすほうが彼女らの為にならない。紳士的な配慮である。

「遅い」

駅前につくと南田夏菜が機嫌悪そうな表情をして腕を組んでいる。

でもあれだな。腕組んでると機嫌悪そうというよりそういう意思表示をしたい様に見えてあんまり機嫌悪そうに思えない。

馬路佳代はすぐ側のベンチに腰掛けてさっき買ったであろう本を読んでいた。僕も割となんか別にどっか行ったりせずそうしていたい。

「行こっか」

そういうと南田夏菜は歩き出した。僕と馬路佳代もそれについていく。

しばらくすると、南田夏菜が耳打ちしてくる。

「二人だと場の空気持たないんだから」

結構失礼なこと言うな。

というか二人も三人も一人も変わらないと思うんだが。僕と馬路佳代は多分喋らないし。

だがまぁ、わからなくはない。南田夏菜にとっての馬路佳代、そして馬路佳代にとっての南田夏菜は、ついこの前まで僕の知人、言ってしまえば知人の知人だ。むしろ僕自身二人のことはそんなに知らないので、他人の他人だった。

南田夏菜に僕が後ろからついていき、その後ろに馬路佳代がついてくる。なんかドラクエごっこっぽいななんて思うと馬鹿なことをしているみたいで口角が上がりそうになる。それをどうにかこらえていると、南田夏菜がファミレスの前で振り返る。

「お昼、ここでいい?」

もう昼をとった僕が答えるべきことではないと思ったので馬路佳代の方に顔を向けた。馬路佳代はこくりと頷く。

店内に入り適当な席につき南田夏菜がメニューを取り出して広げる。

「なんにする?」

しばらくして馬路佳代がメニューの写真を指差す。

「本間くんは?」

「……さっき一人で食ったから。まぁドリンクバーだけで」

人と来た時って他の人が料理頼んだらドリンクバーってセット料金になるのかな?

南田夏菜が

程なくすると店員が料理を持ってやってくる。僕もドリンクを取りに行く。席に戻るとき、改めて暗いグループだなと思った。

自分で中に居る分には気づかないが、席を離れて遠くから見てみると、女子高生二人が無言で隣り合ってる様は、結構ヤバイ。

僕が席に戻り鞄から漫画を取り出して読み始めると、南田夏菜は小声で「いただきます」と言った。馬路佳代もちょこんと頭を下げる。

「……」

「……」

「……」

沈黙の食事。南田夏菜がとても居づらそうに食べている。

馬路佳代はそんなことは何処吹く風と言った感じだ。

僕にはその光景が

「……というか」

「なに?」

何で僕達と休日を過ごそうと思ったのかと聞こうと思ったが、やめた。

先日の昼休み、僕がどうでもいいと言ったあと、教室でちょっかいをかけられることがなくなった。彼女もそういった変化に居心地の悪さを感じて、いままで通りを取り戻そうとしているのかもしれない。

または、彼女が部室に来てからの僕の態度を気にして、責任的なものを感じているのかもしれない。

あるいは周囲にあまり馴染めていない僕らを気にかけているのかもしれないし、本当に本を買うついでなのかもしれない。

もしかしたら僕達と仲良くなりたいと思ってくれているのかもしれない。

いくつか自意識過剰な想像が浮かぶが、その

何にしたって、彼女の意志を尊重するなら、僕はただ自然に振る舞うだけだ。意味は求めない。

慣れなくて落ち着かない状況にいろいろ精神的な負荷はかかっているが、案外僕は今を楽しめている。

まぁ、誘ってきた彼女自身はあんまり楽しめているように見えないが。

「……いや、なんでもない」

ドリンクを飲んで、漫画に目を移す。

「……漫画読んでるからゆっくり食ってていいよ」

そのまま静かな時間が流れる。

僕がドリンクをお代わりして、漫画を半分ほど読み終えた所でみんな食べ終わったようだ。

気づけば会話、とまでは行かなくとも、南田夏菜は馬路佳代に普通に話しかけて、馬路佳代もいつの間にか出していた本を読みながら、それに相槌を打ったり打たなかったりしている。

「そろそろいこっか、じゃあ会計よろしくー」

そういえば僕の奢りらしかった。

だが馬路佳代が自分の分は自分が払うと言って聞かないので、結局それぞれ注文した分を僕が受け取って支払うこととなった。馬路佳代様様である。

店を出て、先刻のドラクエスタイルで南田夏菜についていく。時間はそろそろ二時半だ。というか、こいつは本当にこのメンツでカラオケに行くつもりなのだろうか。まあ僕はどうでもいいが。

程なくしてカラオケ屋につく。店内に入り受付を済ませる。僕と南田夏菜は学生料金にしてもらうため、生徒手帳を提示する。馬路佳代は生徒手帳を持ってきていなかったが、受付の人の裁量で彼女も学生料金にしてもらえるようだ。

奥へ進み、個室の扉を開く。中央にテーブル、両サイドにソファがあり奥にモニタやらカラオケの機器がある。部屋に入るなり僕と馬路佳代はそれぞれ左右別々のソファに腰掛けて本を取り出した。

「ええっ?」

南田夏菜が本日何度目かわからない素っ頓狂な声を上げる。

こうなることを想像できなかったのだろうか。想像力の

この様子だと案外、僕達を呼んだのも普通に楽しめるだろうという楽観視で、特に理由などなかったのかもしれない。

僕には馬路佳代の歌唱力が

本を読みながら横目で南田夏菜の方を覗うと、南田夏菜は困った様子だったが、すぐに諦めて一人でカラオケの機器を操作する。テレビやらでよく聞く感じのメジャーな曲が流れ、南田夏菜が歌い始めた。

素人にしては、結構上手い。だが、その上手さに対しての聴衆がこれだ。ちょっとシュールだった。この絵面の悲惨さは、結構僕の好みとする所だ。

笑いを堪えるのに必死だった。本の内容がまるで頭に入ってこないが、部室で同じように本の内容が入らないでいたとき感じた気分の悪さはない。

正直、楽しい。

南田夏菜が一曲歌い終わる。そういえば、ここドリンクバー付きだったな。

「……飲み物取ってくる、希望あるか」

「メロンソーダお願い」

「烏龍茶……」

メロンソーダと烏龍茶。飲み物の希望を頭のなかで

外に出て扉を閉めると、

「……くくッ、くくくくくくッ……ふぅ……くくッ」

側を通る大学生くらいの男女数人のグループに白い目で見られた。死にたい。

深呼吸をして気持ちを落ち着ける。

メロンソーダと烏龍茶と、僕は……コーラにしよう。

飲み物を注いで個室に戻る。扉から個室に入ると可能な限り迅速に飲み物をテーブルの上においた。今にも笑い出してジュースをこぼしてしまいそうだったからだ。

僕の動作を不審に思ったのか二人が変な顔をして僕を見てくるので、僕はそっぽを向いた。

席につき、一度深く息をつく。よし、大丈夫だ。

コーラを一口飲み、本を取り出し読み始める。

南田夏菜がまた二曲ほど歌い終わった後、歌い疲れたのか彼女は僕の斜向かい、馬路佳代の隣に腰掛ける。

っと、言っておくべきことがあった。僕から言うと変に期待をしている感が出てしまうかもしれないので、あまり言い出したくはないが。

「……そういえば入部届、部室に置いといたから。もし入るなら」

「あー。それなんだけどね、やっぱ、いい」

いいとは入らないということだろうか。まあ、そりゃそうだろう。こんな辛気臭い部に入ろうというなら、気が触れているとしか思えない。

「……じゃあ、部誌も書かないってことでいいのか」

「部誌は、ゲストってことじゃ、駄目かな」

どうやら、文芸部と関わる気はあるようだ。いつでも切り離せる関係というのなら、それが楽なんだろう。

「……わかった」

「あと、別に部員じゃなくても時々遊びに行っていい?」

僕が一人で決めてしまっていいことなのかわからないので、馬路佳代の方に顔を向けて、態度で意見を伺う。

「私は

「……だ、そうだ」

そう言いつつも僕は首を捻る。わからない。南田夏菜は見たところ、沈黙とかを嫌うタイプの人間に思える。実際、本屋やらファミレスやらここカラオケでも彼女は僕らの態度に困惑している印象を受けた。彼女は楽しいのだろうか。

まぁ、彼女がそのままの僕らを厭わず受け入れる意志があるというのなら、それは嬉しい。気を使わなくていいというのは楽だ。それに彼女が文芸部とどう付き合うかは彼女の問題だ。話がついた以上、もう僕の考えることではないな。

「そっか!じゃあこの後何する?」

何するというのは、やはりこれからどっか行くということなのだろうか。というか[懲こ]りないなこいつ。これだけアレな空気続いたら帰りたくなるもんじゃないの。むしろ僕が帰りたい。でも帰りたいとか言っていい雰囲気なのかなこれ。

まぁ、別に何かしても構わないが、買い物とかそういうのはできれば勘弁していただきたい。歩きながらじゃ本とか読めないし。

そういえば他に休日に外でやることと言えばどんなことがあるだろうか。小・中学生の時とか僕が友達と遊ぶといったら、人の家で夕頃までゲームしたり漫画読むとかだったので、こういう外で遊ぶというものがまだイマイチ掴めない。

思考が横道に逸れ始めた。現実逃避の兆候だ。

「帰りたい……」

と、馬路佳代が小声でつぶやく。

この子素直すぎる。その真っ直ぐな心根に敬意を表して、僕もそれに便乗することにした。

「……帰るか」

「え」

多数決により帰ることが決定した。

民主主義は少数派の意見も尊重されうるが、残念なことに帰ることと帰らないことは

会計を済ませて店を出る。空はまだ青い。

南田夏菜は駅前の駐輪場につくまでいろいろ馬路佳代に説得にかかっていたが、馬路佳代の決意は揺るがなかった。

「またね」

駐輪場までついてきた南田夏菜が別れの挨拶を告げる。

「……あぁ」

挨拶とも言えないような返事をし、自分の自転車の方へ向かう。

「楽しかった……」

ボソッと呟かれた馬路佳代の声に、南田夏菜がきょとんとしていた。と言うか僕も驚いた。

こいつ楽しんでいたのか。心底どうでもいいといったふうに思っている様に見えたが。

まあ実際、僕も最初思っていたより楽しかったと言えなくもない。特に何をしたというわけでもないが。

フッと気障ったらしい息が漏れ出るのを顔を背けて誤魔化す。

南田夏菜が、「じゃあ」とダメ押しの挨拶をして、駅の方へ向かっていった。

僕も自転車のロックを外し、跨る。

空を見上げると遠くの空が徐々に赤みを帯びてきている。

この太陽のように、人との関係やらも徐々に色が変わっていつか消えてゆくのだろう。

中学まで友人だと思っていた人達も、高校に入ってからは全く関わりをなくしてしまった。まあ、会う理由がなくなってしまえばそんなものなのだろう。

高校に入ってそういうのに煩わされるのが嫌になり、人と積極的に関わるのはやめた。むしろ、無意識の内に、近づいてくる人からも逃げるようにしていたかもしれない。

「……まあ、どうでもいいことか」

ついうっかり零してしまった独り言を、誰かに聞かれたのではないかと周囲を窺う。

自転車に跨ってこちらを見ていた馬路佳代と一瞬目があったが、彼女はすぐに何事もなかった様に走り去っていった。

僕は馬路佳代の姿が小さくなっていくのをなんとなく目で追いながら、今朝方電話で南田夏菜と喋ったことを思い出す。

――どうでもいいってことは、別に関わってもいいんだよね。

そうだな。

どうでもいいと思っているなら、もう少し気楽に構ていてもいいのかなと、そんなことを思った。

⑩.

六月に入り、つい先日、席替えが有った。そのため、教室で南田夏菜にちょっかいをかけられることがなくなった。が、だからといって別にどうというわけでもない。

席替えをしてからというもの、購買で昼食を買って教室に戻ると席を占領されているということが多い。

そして例によって今日もそのパターンだった。

教室の窓から見える外の景色は暗い。梅雨の時期に差し掛かったということも有り今日も雨が降っていた。となると、特別棟の非常口で食べるのは無理だ。

明日から梅雨の間、というか雨が降った日は、占領対策として一つ前の休み時間に購買でパンを買っておくとして、とりあえず今日飯を食う場所をどうにかしなくてはならない。

まあ席を返してもらうことも出来なくはないだろう。だが、占領している連中が楽しそうに談笑している姿を見るとちょっと言いづらい。怖いし。

そういえば馬路佳代は昼休み中文芸部の部室に居る。部室の鍵が空いている。部室が使える。

しかしあまり気は進まない。なんか文芸部で飯食い出したら馬路佳代に嫌な顔をされそうだ。

まぁ、このまま席が空くのを待っていてもしょうがない。とりあえず行ってみるか。

昼休みの特別棟。部室や特別教室で何やらやっている人達が居ないわけでもないが、クラスルームの辺りとは比べるまでもなく静かだ。

その静かさが文芸部の扉を重く感じさせる。一度呼吸を置いて扉を引いた。

「……ここで飯食っていいか」

言ってから気付いたが、中にいる馬路佳代も部室の長机に弁当箱を広げていた。カバーつけたまま本棚に入れる辺り本が傷むのを嫌っているように見えるし、てっきり図書室でごはんを食べるなんて有り得ないとそんな風に考えるタイプの人間かと思っていたので、ちょっと拍子抜けした。図書室じゃないけど。

馬路佳代はこちらを見てこくりと頷く。

僕はいつもの席につき、惣菜パンの包装に手をかける。

ふと、これから昼休みに二人でご飯を食べるという事実に気付いて面食らう。

どうでもいい。二人で食事をするということよりも、そんなどうでもいいことを気にする僕に少し気恥ずかしくなる。

息を落ち着けて惣菜パンの包装をおもいっきり開け、勢い良く

「……」

「……」

あまりにも淡々と食事が進んでいく。二人でと言うより、単に一人と一人と言う感じだ。

まあ、僕と彼女の人となりから考えればあたりまえだ。

僕も彼女も喋らないし関わらないので、同じ時間に同じ場所で同じことをしようとも発展のしようがない。そもそも半年前から二人で本を読んでいる。同じことだ。

本当にしょうもないことを意識してしまった。

別に食べかすをボロボロ

ティッシュと惣菜パンの包装を右手に握り込んで立ち上がった。

扉から出て、振り返り、馬路佳代を

帰り際、いつもやっている一応の挨拶。

そういえば、前にイレギュラーで朝方部室に入った時はしなかったな。どうでもいい。

そんなことを考えながら教室に戻ってみると、案の定まだ僕の席は占領されたままだった。

南田夏菜は部室に週二、三度来る。バイトもやってるらしいから暇な時は大体来てるんじゃないだろうか。マジで暇だな。僕や馬路佳代はあまり社交的な感じじゃないからアレだが、もっと他の友だちとか居ないのだろうか。

そんなことを本人に聞けるはずもなく、というかそもそもどうでもいいので、そんなことより僕は部室の本棚の前でしゃがみ、まだ読んでいない本を漁り始めた。

っと。そういえばどうでも良くもない事があった。

取り出した本の中表紙をぺろっと捲って題名を確認しながら、ボソッと呟く。

「……そういえば部誌、考えてるか」

「あー、佳代ちゃんとか長いから大変そうだねー」

僕は「はぁ」とわざと大きなため息をついて南田夏菜の方を見た。

南田夏菜は僕の言いたいことがわかったのか、言葉を続ける。

「っても、私2頁だし、すぐでしょ」

そうは言っても、とはこっちの台詞だ。どんなものが書きたいかなんてあまりすぐに浮かぶものではない。大体、2頁だとあまりに分量が少なすぎて、むしろ書きたいことを書くのが難しい。だから、要点を練って絞っておく必要がある。もっとも、そこまで短くさせたのは僕だが。

まぁ考えてみれば、どんな出来になったってどうでもいいことか。そもそもこんなあるかどうかもわからない部活の部誌なんて、誰も取らない。

部誌を出す意味なんて、せいぜい暇つぶしか、体裁のためか、あるいは……

あるいは机か物置の中で眠らせて、ふとした拍子に見つけ出して手に取り、当時を懐かしむ程度のものでしかない。と思う。本当にどうでもいい。

次に読む本を決めて立ち上がり、席に戻る。

――どうでもいいってことは、別に関わってもいいんだよね。

そんな言い訳は、どうでもよくなくなってしまえば根底から崩れ落ちる。

だからこれ以上大切にしてはいけない。深入りしてはいけない。

無くしたくないと、変わりたくないと、そう思ってはいけない。

とは言っても、何か僕の立ち回りがいままでと変わるわけでもない。実際これまで特に何かあるわけでもなかったし、これからも、無い。

この前は何かの気まぐれで遊びに誘われて、脅迫され、否応なしに連れ出されただけだ。

「本間くん?」

ただぼーっと座ってたのを変に思ったのか、南田夏菜に名前を呼ばれた。はっと我に返る。

「……何書くかだけでも考えておけよ」

そうは言ってみたが、僕の方もまだどんなものを書けばいいのか思いついていない。

制服のポケットから携帯電話を取り出し、時間を確認する。そろそろ帰る頃合いだ。

本を鞄にしまい立ち上がろうとすると、南田夏菜の口が開く。

「そうだ、今度の休みさ、どっか行こうよ」

「……もうすぐ中間考査だけど」

「じゃあ勉強会」

「……行かないから」

そう言って立ち上がる。扉を開けた所で後ろから声がする。

「でも、どうでもいいならいいんじゃ」

「……いや、勉強はどうでもよくないから」

また適当な理由をつけた。正直なところで言えばテストなんてどうでも良い感じがある。

別に学年順位の上位を目指しているわけでもないし、多分ここで頑張っても大学の入試にはあまり関係ない。そもそも授業ガチ勢の僕にとってはここのレベルの高校なら勉強しなくても割と良い点が取れる。

だが、どうでも良くないことが他にある。

多分、僕が変化を拒む理由は、今が心地いいからではない。変化の末にどうでもいいことがどうでもよくなくなって、それを

――だからこれは、このどうでもいいことは、どうでもいいことではない。

まぁ、馬路佳代がどう思っているかは知らない。この前の休日の去り際の感じからすると、進んでもいいと思っているのかもしれない。

「……まぁ、二人で行ったらどうだ」

そう言い捨てて、扉を閉じようとした所でとどまる。

流れ的にここでいつもの様に何も言わずに立ち去るのは、逃げるようで居心地が良くない。別れの言葉の一つでも告げたほうがいいだろうか。

「……じゃあ」

言ってから気づいたが、僕がなんか別れの挨拶を口にするときは、大抵、調子の良くない、気分が落ちかけているときなんだなぁ。

翌日、今日も雨が降ったのでバスで通学する。

座れたならば本でも読めたのだろうが、雨の日のバスの中は混む。スクールバスが僕の家の最寄りのバス停に来た時には、座席は

バスの中は暑いわジメジメしているわで散々だ。

六月から衣替えがあり、皆、既に夏服に移行している。雨に濡れたワイシャツが腕やら肩やらに

ネットでも見て不快感から気を紛らわせようとポケットから携帯電話を取り出すと、いつの間にかメッセージが届いていた。携帯の振動が弱すぎて気付かなかったようだ。

画面には南田夏菜からの、『しようよ勉強会』という、倒置法なのかよくわからないぶつ切れのメッセージ。

チクリと心が痛む。何の気まぐれかは分からないが、僕はまた求められている。だけど怖い僕の心は弱いからそれに答えられない。

バスが次の停留所で止まると、馬路佳代が乗ってきた。

馬路佳代は割と僕の家の近くにすんでるようだ。もしかしたら中学も同じだったりしたのかもしれない。

まあ、仮に同じ中学だとして、別にどういうわけでもない。関わりが無い人間は他人だ。実際、僕は高校に入ってから初めて彼女を知った。もしかしたら

彼女は黙って僕の横でつり革を掴む。どうやら僕には気づいていないようだ。

よく見てないのでわからないが、もし雨でシャツが透けてたりしたらなんかアレなのでパッと視線を窓の外にそらす。

「!……」

その動作が挙動不審っぽくて目立ってしまったのか、馬路佳代が僕に気付いたようだ。

彼女の方を横目にちらと窺う。馬路佳代の顔が僅かに僕の方に向けられている。

僕はこういう周りに知らない人がいっぱいいる中で声をかけられるのが嫌いな人間だ。なので、古典で習った、「

視界の片隅で彼女も顔を窓に向ける。

僕も窓に

彼女がどう思うかは僕にはわからない。

僕が声をかけられたくないように、彼女も声をかけられたくなかったのだろうか。

僕と同じように知らないふりをされるのが都合がいいのかもしれないし、僕と違って知らないふりをされるのが実は嫌なのかもしれない。

表面的な振舞い方は多少似通っていても、僕と彼女は違う人間なのだ。

結局僕は自分の感覚でしか相手の立場を想像できない。

僕という存在は他人と言う存在を内包していない。他人の思いを理解できるというのならそれは

だから、相手がされたら嫌なことなんてわからない。

だったら僕は人とどう関わればいいのだろうか。どうすれば相手を傷つけずに済むのだろうか。そんなのは、最初から関わらない意外方法はない。

関わってしまえば後の祭りだ。何をしたって傷つけかねないなら、自分が傷つかない方を選ぶ。

連想ゲームのように考えを巡らせていると意外と早く時は過ぎ、気付けばバスは高校に到着していた。

思考が横道に逸れるのは現実逃避の兆候。

急いで携帯電話をポケットにしまい財布を取り出す。普段はバスや電車を使わないので、定期券もICカードも持っていない。小銭を出すのに少し手間取って後ろの人に申し訳ない気持ちになった。これだから慣れないことはしたくない。

できるだけ濡れないよう昇降口まで走る。校舎の中に入っても、雨の湿気と雨音が気になって酷く不愉快だ。

教室の扉を開けると、近くで南田夏菜が数人の女子と談笑していた。南田夏菜は僕に気が付くと一瞬、僕の方に顔を向け口を開きかけるも、何か憚られたようですぐに談笑に戻る。

僕はできるだけそれを気にしないように教室左奥、窓側の席に向かう。次からは後ろの扉を使おう。めっちゃ気にしている。

席につくとすぐ後ろから耳慣れない声がした。

「よっ」

「……」

対象が僕でない可能性を考え、僕は知らんぷりをする。声をかけた相手と別のやつが返事をした時の気まずさは容易に想像できる。恕というやつだ。なお僕は無視されても嫌ではない、落ち込むけど。

「本間?」

「……えっ、俺?」

続くその声で僕ではない可能性はほぼ除外されたので、答える。同じ名字の可能性もあるが、たしかこのクラスに本間は僕一人だし、切り捨てても良いレベルの確率だろう。もしかしたら普通は声をかけられたと時点で切り捨てられるのかもしれないが。

僕の一人称は俺だ。こう一人称を内外で使い分けると、虚栄心を自覚して結構居心地が悪い。でも同世代の前で僕はなぁ。

「何ボケてるんだよ、お前面白い奴だな」

「……いや」

僕は面白いらしい。ついでに感じ悪くて、あと、かわいいらしい。僕の印象は僕にはわからない。ああ、感じ悪いのはなんとなくわかる。

所でこいつは誰だっけ。顔は知っている。もうこのクラスで2ヶ月になる。たしかあれだ。こんな顔のやつが昼飯時グループで僕の席を占領していた気がする。だが、名前は出てこない。

二言三言適当に受け答えをすると、相手は気まずそうに黙ってしまった。楽しませられず申し訳ないと思いつつも、僕も身体を前方に向ける。普通に考えて僕は面白い人間ではない。あと多分かわいくもない。

さっきのが面白いというのなら、ただ僕の挙動が変でおかしかったというだけのこと。多分もう理由もなく話しかけられることはないだろう。

そう思うと、南田夏菜はよくわからない。別に今みたいに他の奴らとつるんで居たほうがいいだろうに。その方が、僕としても心労が少くて済む。

しかし不味いな。たぶん今ので第一印象は結構アレだ。そして多分、昼休みまたこいつの連れが周りに来る。すると僕は今まで使っていた席になんかいる邪魔な存在というわけで、僕も彼らも始終アレな感じで昼休みを過ごさなければならない。

また部室行くか?しかしなぁ。

あまり頻繁に部室に飯を食いに行くと、もしかすると馬路佳代に、(何でこの人毎日来るんだろう……もしかして私の事好きで付きまとってくるのかな……キモ……)とか思われたりするかもしれない。

まあ思われても別にいいんだが、思われて居心地の悪い思いをさせて部活に来なくなったりしたら、なんか申し訳ない。それに僕の読む本がなくなる。

こんな好き勝手なもしもの想像してる時点で既に申し訳ないしキモいんだが。

人生は無情、望まずとも時は流れる。昼食をどう

便所飯も考えたがやはり不衛生だし、もし食ってる途中で液体のはねる音や隣の個室から変な音がしだしたら吐く自信があったのでやめた。

結局、文芸部の前に来てしまった。

どうやら鍵が開いていないようだ。どうしたものかと頭を

僕が扉の前からよけると、馬路佳代はカチャカチャと扉の鍵を開け、部室の中に入る。入って振り返り、僕に目配せをする。どうやら僕も入っていいらしい。

いいらしいというか、よく考えてみたら部長は僕であり、勝手に部室を使っているのは馬路佳代の方で、まあどうでもいい。

心中で、「お邪魔しまーす」と唱えて、僕も中に入る。むしろが部長なんだけどな。まぁ多分、邪魔なことには変わりないと思うので正しい。

馬路佳代はいつもの奥の席に携えていた弁当箱を置き、椅子に座り、弁当を開ける。両手を合わせ、ぴょこんと頭を下げた。

二人きりの部室で、馬路佳代がいただきますの動作をしている。それを僕が見ている。

別に状況的に仕方ないというか、何も変ではない。変ではないが、その光景が何か妙に可笑しくて、顔を背ける。笑いを堪え切れずに肩が震える。気を落ち着けて顔を戻すと、馬路佳代は

「……いや」

何か言い訳を述べようと思って口を開くも、続く言い訳が思いつかないので諦める。

それ以上僕が喋るつもりがないと判断したのか、馬路佳代は視線を僕から手元に向け、弁当を食べ始める。それに

「楽しい……?」

彼女の質問の意図は少し良くわからなかったが、彼女の発した単語にはっとする。

背筋に何かが這うような寒気がする。食道のあたりが鈍く痛む。

楽しい。何かよくわからないが、何も楽しいことはしていないはずなのに、楽しい。だから辛い。怖い。

「…………」

いけない。このままではいけない。

どうでもいい。どうでもいい。どうでもいい。

心のなかでそう復唱しながら、ひたすらパンを口に運んだ。

自分でも感付き始めている。「どうでもよくなくなってしまってはいけない」と思うということは、既にどうでもよくないと思っているということなんじゃないだろうか。

SS①.汗顔の廊下

お手洗いに教室を出ると、馬路佳代が男子生徒と会話していた。いや、会話と言うよりは、一方的に話しかけられているというのが正しいかも知れないが。

そうか、馬路佳代が人と話すイメージなんてまるで思い浮かばなかったが、流石にクラスでの交流が全くないわけでもないのだろう。

そんな風に思いながら通り様に見てみると、彼女はいつものようにまるで何を考えているのかわからない顔をしている。

が、なんとなく感じてしまった。彼女は嫌がっている。気がする。たぶん。

関係ない、それに僕の勘違いかもしれない。だが、そう思ってしまうと見ていてとても気分が悪くて黙っていられなかった。

「……馬路さん」

僕が声をかけると、珍しく彼女はきょとんと目を見開き、そしてまるで自分が透明人間で、声をかけられたのが不思議でならないかのようにやたらと後ろやら僕の視線 やらを確認している。いや、君だよ。

たしかに僕が彼女の名前を呼ぶのは珍しい。というか名前初めて呼んだ気がする。部室では他に人がいないので名前を呼ばなくてもわかる。てか、彼女の名前馬路さんで合ってたかどうか、こっちが心配になる。

男子生徒の方は何やらばつが悪そうな様子だ。すまない。

「……あー、友達?」

「知らない人……」

僕の問いかけに馬路佳代が答える。

男子生徒は「え、知らないって、一応クラスメイトなんだけどな…」などと呟きながらすごすごと引っ込んでいった。

「……」

「……」

終わってみると心配になってくる。彼女は本当に嫌がってたのだろうか。

僕は何で彼女が嫌がっていると思ったのか。はっきりいって、彼女自身のことは殆ど何も知らないし、彼女の表情も僕にはまるで読めない。

だが、何となく彼女は嫌がっていると感じた。

根拠というにはあまりに不確かかもしれないが、僕は彼女と同じ本を読んできた。彼女と同じ世界を見てきた。だから、そんな気がした。

気がしたのだがやはり、一人の他人、それもろくに会話もしたことない女の子の感覚を勝手にわかった気になるなんて、我ながら気持ち悪いな。

もしかしたら、彼女は別に嫌な気なんてしてなくて、僕の間違った想像に過ぎなかったかもしれない。

わからない。わからないが、確認する気にはならなかった。だから取り合えず、謝ることにした。

「……ごめん、馴れ馴れしくして」

「ううん……」

彼女の謝罪への否定が救いではあるが、だからといって僕の行動が正しいとは限らない。多分どう思っていようが否定する。

手洗いを済ませて教室へ戻ると、急に恥ずかしさか込み上げてきた。

僕は一体何をやっているんだ…

冷静になって考えてみれば、勘違い野郎が彼氏面して話しかける男を牽制しているようにも見えるのではないだろうか。

そんな風に見られることの方が彼女は嫌な気分になるのではないだろうか。

机に伏せながら「あぁ…糞…殺せ…」と心のなかで独り言を呟きながら悶えていると、ポケットの中の携帯が振動した。

『^^』